Состояние ледокольного флота и актуальные проекты по развитию ледокольного судостроения

Более двух третей российского флота обладают ледовым классом, что вызвано необходимостью судоходства в условиях низких температур. Как говорил Наполеон «география – это судьба». Именно продолжительный период наличия снежного и ледяного покрова делает необходимым предусмотреть навигацию в тяжелых условиях. Кроме того, снабжение районов Крайнего Севера безальтернативно связано с «северным завозом», условия обеспечения которого теперь регулируются специально принятым федеральным законом «О северном завозе». Обеспечение «северного завоза» в последнее время активизировало необходимость точно подсчитать потребное количество транспортных и обслуживающих их ледокольных судов. В рамках выполнения поручений Правительства Российской Федерации Минпромторгом России ведется комплексная работа по уточнению и актуализации Перспективного плана строительства гражданских судов на период до 2035 года, который в том числе включает строительство грузовых судов ледового класса и ледоколов для вывоза продукции с реализуемых проектов в Арктической зоне Российской Федерации и для обеспечения грузами снабжения.

В свою очередь транспортные суда эскортируются ледоколами высоких ледовых классов, в том числе Icebreaker 9. Круглогодичная навигация по самой северной транспортной магистрали мира возможна только при наличии ледоколов, способных преодолевать многолетние 2-3 метровые льды на экономически обоснованной скорости. В настоящее время под российским флагом эксплуатируются более тридцати ледоколов, большей частью приписанных к портам Мурманска, Санкт-Петербурга и Архангельска.

Обновление ледокольного флота является приоритетной задачей для развития важнейшего направления в сфере международных грузоперевозок и развития транспортного коридора Северного морского пути. В период 2020–2022 гг. построены и уже выполняют ледокольные проводки 3 атомных ледокола проекта 22220 (Icebreaker 9) – головной «Арктика» и 2 серийных – «Сибирь» и «Урал». В целях обеспечения круглогодичной проводки судов транспортного флота, на мощностях АО «Балтийский завод» ведется строительство 3 и 4 серийных ледоколов проекта 22220 мощностью 60 МВт со сроками сдачи в 2024 и 2026 гг. соответственно. Заключены государственные контракты на строительство 5-го, 6-го СУАЛ проекта 22220 - «Камчатка» и «Сахалин». Закладка ледоколов планируется на май 2024 г. и октябрь 2025 г., запланированные сроки сдачи в 2028 – 2030 гг. соответственно. В настоящее время проводятся предконтрактные работы с поставщиками, работы по подготовке производства. «Балтийский завод» уже приступил к резке металла для атомного ледокола «Камчатка».

На Дальнем Востоке на мощностях ООО «ССК «Звезда» ведется строительство головного ледокола проекта 10510 мощностью 120 МВт («Лидер»). Закладка киля осуществлена в ноябре 2020 года. В настоящее время в блоке корпусных цехов ведется сборка корпусных блоков, которые в дальнейшем проходят стыковку в сухом доке верфи. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2027 г.

Также Планом развития СМП до 2035 года предусмотрено строительство 4 неатомных (дизель-электрических) ледоколов (2 ед. для «НОВАТЭК», 2 ед. для ПАО ГМК «Норильский никель»). Госкорпорацией «Росатом» совместно с Правительством Российской Федерации, Минпромторгом России, АО «ОСК», ПАО «НК «Роснефть» и заинтересованными грузовладельцами проработан вопрос стоимости и возможности строительства указанных неатомных ледоколов.

Сложившаяся международная обстановка, характеризующаяся беспрецедентным санкционным давлением со стороны недружественных стран, неизбежно ставит вопрос о локализации и импортозамещении в качестве основного приоритета для судостроительной промышленности и реализации программы строительства судов.

В настоящее время Минпромторгом России ведется комплексная работа по мониторингу информации, связанной со строительством судов и объектов морской техники в части поставок оборудования иностранного производства, с учетом распределения по наиболее критическим позициям. Таким образом, успешное завершение перечисленных проектов, при условии слаженной работы промышленности позволит достигнуть обозначенных Президентом целевых показателей социально-экономического развития Арктики и сформировать надежный ледокольный флот.

Региональное распределение аварийно-спасательного флота и проекты судов в постройке

Надежное функционирование инфраструктурных проектов невозможно без качественного обслуживания судоходства аварийно-спасательным флотом. Ведущая роль в развитии данного типа флота также как и в случае с ледокольным обеспечением принадлежит государству в лице ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта», ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», которые выступают в качестве основных заказчиков для предприятий судостроительной промышленности.

В настоящее время, на территории России эксплуатируются почти тридцать крупных буксиров, аварийно-спасательных и многофункциональных судов обеспечивающих безопасность мореплавания. Наибольшее их количество (15 ед.) приписано к портам Северо-западного федерального округа, 11 судов находятся в Дальневосточном федеральном округе и еще 3 судна – в Южном федеральном округе.

Благодаря выделению целевого государственного финансирования аварийно-спасательный флот активно обновляется. В настоящее время судостроительными предприятиями России законтрактовано и ведется строительство 16 аварийно-спасательных судов для обеспечения безопасности судоходства со сроками сдачи до 2025 года, в том числе:

- 5 портовых буксиров проекта 04620 (Т3150-ЗД) на АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького» для ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта».

-

5 буксирно-спасательных судов ледового класса Arc 4 проекта NE025 на АО «Окская судоверфь» для ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота».

-

1 аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт проекта MPSV06М на АО «Прибалтийский ССЗ «Янтарь» для ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта». Еще на 1 судно проекта MPSV06М АО «Прибалтийский ССЗ «Янтарь» заключен контракт.

-

1 аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт проекта MPSV06 на ПАО «Амурский судостроительный завод» для ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта».

-

1 буксир-спасатель мощностью 2,5-3 МВт проекта MPSV12 на АО «Окская судоверфь» для ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта».

-

1 аварийно-спасательных судна мощностью 4 МВт проекта MPSV07 на АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького» для ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта».

-

1 многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью до 18 МВт проекта IBSV02 на верфи Sefine Shipyard (Турция) для ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта».

Кроме того, в Перспективный план строительства гражданских судов до 2035 года включена перспективная потребность заказчиков в 30 дополнительных аварийно-спасательных судах, постройка которых ожидается к 2030 году.

Перспективы обновления российского рыбопромыслового флота

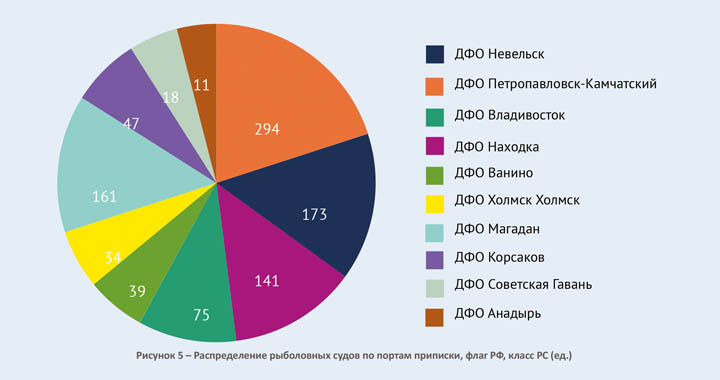

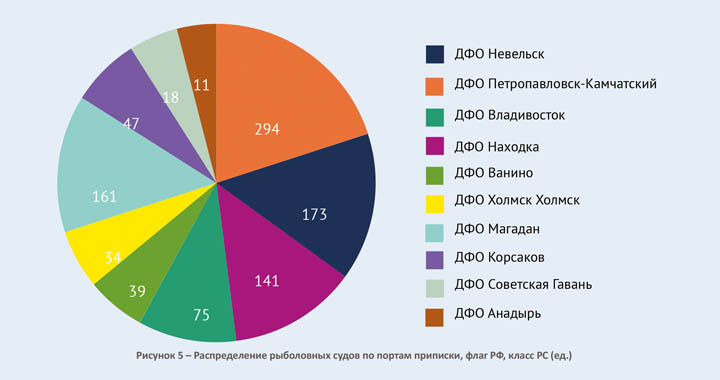

По данным ФАУ «Российский морской регистр судоходства», на классификационном учете находятся более 1073 морских рыбопромысловых, рыботранспортных судов и плавбаз. Таким образом рыболовный флот является самым многочисленным типом судов в классе ФАУ РС под флагом РФ. Наибольшая часть рыбопромыслового флота по количеству сосредоточена на Дальнем Востоке, в 2,5 раза меньше данного типа флота в Северо-Западном регионе. Общая валовая вместимость морских рыбопромысловых, рыботранспортных судов и плавбаз под флагом Российской Федерации составляет 1 450 463 тонн, из которых 1 015 992 тонн в ДФО, 426 866 тонн в СЗФО, 7 605 тонн в ЮФО. В количественном отношении и по валовой вместимости рыбопромысловый флот сосредоточен в основном в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах.

Средний возраст российского рыбопромыслового флота превышает тридцать лет, что создает проблемы для эффективности его эксплуатации из-за необходимости ремонтов и создания угрозы для жизни моряков. В связи с этим в настоящее время ведется строительство рыбопромысловых судов в рамках реализации первого этапа предоставления квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных на инвестиционные цели. В строительстве судов задействованы 16 отечественных верфей и 59 инвесторов. В рамках программы планировалось решить проблему с обновлением отечественного рыбопромыслового флота.

Всего в рамках реализации текущих инвестиционных проектов, предусматривающих закрепление за инвестором доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов (ВБР), было отобрано 105 инвестиционных проектов по строительству судов общей стоимостью около 270 млрд рублей.

В настоящее время заказчикам сдано 19 судов (11 рыбопромысловых и 8 краболовов). В стадии реализации находятся 86 судов (53 рыбопромысловых и 33 краболова), из них около 80 % судов находятся в постройке на стапелях либо спущены на воду.

При этом, для Северного рыбохозяйственного бассейна реализуется 38 судов, 5 из которых уже сданы заказчикам. Остальные 67 судов предназначены для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, 14 из них уже сданы. К настоящему моменту в соответствии с графиками верфи должны были сдать более 50 судов, по факту сдано менее 40 % из этого числа.

Программа инвестиционных квот с частичным субсидированием строительства была призвана стимулировать рыбопромысловые компании к размещению новых заказов на отечественных верфях. Однако отсутствие релевантного опыта строительства и проектирования судов привело к выбору в качестве базы концептуальных иностранных проектов. Верфи во многом недооценили сложность и насыщенность проектов, а проектанты и поставщики оказались не готовы к постоянным изменениям и доработкам РКД.

Можно выделить российские конструкторские бюро, которые получили значительный опыт проектирования в результате длительного этапа адаптации иностранных проектов к требованиям заказчиков и ФАУ «Российский морской регистр судоходства»: КБ «Восток» (АО «ЦТСС»), ЗАО «Морское Инженерное Бюро-СПб», ООО «Адомат», ООО «Си Тех», конструкторские бюро заводов ООО «СЗ «Отрадное» (ранее ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»), АО ССЗ «Вымпел», группа компаний «Форсс-Марин», ООО «Волго-Каспийское ПКБ», ООО «КБ «Прошип», ООО «Морской инжиниринговый центр СПб», ООО «Наутик Рус», ООО «ХС Морское проектирование».

За последние несколько лет российские судостроительные предприятия также накопили значительный опыт постройки рыбопромысловых судов. Серийная постройка малых и средних судов освоена на мощностях таких предприятий как: ООО «Судостроительный завод «РОСТР», АО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции», ООО «Судоремонтный комплекс - Приморский завод», ООО «Судостроительный завод «Отрадное» (бывш. ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»), ООО «Нева-Стапель» (бывш. ООО «Пелла-Стапель»), ПАО «Судостроительный завод «Вымпел», ООО «Верфь братьев Нобель», АО «Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод» (дочерняя компания ООО «Объединенные Верфи Вега»), ООО НПЦ «Торсиотест», АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод». Строительство судов крупных размерений налажено на АО «Адмиралтейские верфи», АО «Восточная верфь», АО «Окская судоверфь», ПАО «Завод «Красное Сормово», ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь», АО «Хабаровский судостроительный завод», ПАО «Выборгский судостроительный завод», АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», АО «Находкинский судоремонтный завод».

Стоит отметить, что введенные санкционные ограничения привели к дополнительным расходам на перепроектирование и к росту затрат на строительство, а также к увеличению расходов на шеф-монтажные, пуско-наладочные работы, связанные с закупкой нового импортного оборудования. Кроме того, увеличилась стоимость собственных расходов предприятий, связанных с увеличением сроков сдачи судов и выполнению дополнительных работ. Совокупность указанных факторов не позволила отечественным верфям, которые, по сути, только набирали необходимые компетенции, уложиться в первоначальные контрактные сроки сдачи судов.

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации М. В. Мишустина с целью своевременного завершения строительства рыбопромысловых судов в рамках реализации механизма по предоставлению квот добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели на базе Координационного центра Правительства Российской Федерации создан Инцидент № 42 «Рыбопромысловые суда», владельцем которого назначен Министр сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушев.

В рамках Инцидента проведена большая работа, удалось нарастить темпы работ и в 2023 году сдать уже 8 промысловых судов (по 4 рыбо- и краболовных судна). Из последних событий стоит отметить спуск на воду на Выборгском заводе траулера проекта КМТ02 «Братья Лаптевы» 3 августа и 31 августа траулера проекта 04130 «Апача» на Торсиотесте, а также сдачу 31 июля на Адмиралтейских верфях рыбопромыслового судна проекта СТ-192 «Механик Сизов» и 1 сентября краболова проекта 03141 «Кедон» на Хабаровском судостроительном заводе.

С учетом подготовки к началу реализации второго этапа инвестиционных квот, по мнению Минпромторга России, вопрос обеспечения строительства новых промысловых судов и недопущения срыва контрактных сроков их сдачи необходимо рассматривать с учетом выполнения следующих мероприятий:

- разработка типовых проектов промысловых судов с учетом потребностей рыбопромысловых компаний;

-

обеспечение отраслевого взаимодействия судостроительных предприятий в рамках работы над типовым проектом промыслового судна;

-

разработка и производство специального судового оборудования отечественного производства;

-

обеспечение своевременной модернизации производственных мощностей предприятий для строительства современных промысловых судов, отвечающих международным стандартам;

-

с целью улучшения финансового состояния отечественных предприятий, рассмотреть меры поддержки, направленные на снижение кредитной нагрузки на верфи и/или снижение налоговой нагрузки.

Ситуация сложилась экстраординарная, но за последние полтора года появилось четкое понимание масштаба проблем, которые необходимо решить, организованы каналы оперативной связи для обмена мнениями и принятия решений, что дает твердое основание считать, что обозначенные задачи будут успешно решены в ближайшее время благодаря совместным усилиям всех заинтересованных сторон под контролем и при участии Департамента судостроения и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Освоение результатов интеллектуальной деятельности в области инновационного совершенствования отечественной морской техники

Для развития отечественного судостроения и создания новых продуктов и технологий важным аспектом является процесс учета и освоения результатов интеллектуальной деятельности.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 2550 «Об утверждении Правил управления принадлежащими Российской Федерации правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе правами на результаты интеллектуальной деятельности, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (приказ по Минпромторгу России от 25 октября 2022 г. № 4481) государственный заказчик обязан осуществлять управление правами на результаты интеллектуальной деятельности (далее РИД), в том числе полученными в процессе реализации федеральных и ведомственных проектов, федеральных целевых программ, в сфере развития гражданского судостроения, являющихся структурными элементами государственных программ Российской Федерации (далее Программы).

Процесс управления указанными результатами со стороны государственного заказчика включает:

- закрепление интеллектуальных результатов выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее НИОКР) на правовом поле, в соответствии с положениями IV Части Гражданского Кодекса;

-

учет полученных интеллектуальных результатов;

-

принятие результатов НИОКР к бюджетному учету и их регистрация в реестре федерального имущества;

-

введение РИД в гражданско-правовой оборот посредством заключения соответствующих договоров с хозяйствующими субъектами с целью доведения их до стадии практического применения.

В результате выполнения НИОКР, проводимых по заказу Департамента судостроительной промышленности и морской техники было создано 4 825 РИД, из них 3 414 РИД создано в ходе реализации ГП «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений», 1 411 РИД создано в ходе реализации ГП «Развитие оборонно-промышленного комплекса». При этом исключительные права на 3 887 РИД принадлежат Российской Федерации.

Сопровождение работ по управлению результатами НИОКР проводит ФГУП «Крыловский государственный научный центр». В рамках данных работ формируются соответствующие базы данных и аналитические материалы.

Далее приведу несколько основных результатов реализации НИОКР в рамках государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений»:

- продолжается строительство атомного ледокола пр. 10510 «Лидер», спроектированного в рамках ОКР (ОКР «Ледокол-Лидер», ОКР «Лидер-ООБ»);

-

в 2022-2023 году продолжается строительство судов на подводных крыльях, созданных в рамках ОКР (ОКР «Метеор-120», ОКР «Валдай»);

-

успешно проведены ресурсные испытания систем акустического и механического позиционирования для буксируемых и донных сейсмокомплексов (ОКР «Местоположение-ресурс», ОКР «Сейсмотомография-ресурс»);

-

внедряются результаты ОКР по созданию высокоэффективных систем обеспечения плавучести при разработке технических проектов глубоководных аппаратов «Переслав» и «Восход» (ОКР «Сфера-Н, ОКР «Сфера-Н2»);

-

на оборудованном испытательном полигоне акватории Феодосийского залива АО «СЗ «Море» проведены государственные приемочные испытания опытного образца многоцелевого, скоростного аварийно-спасательного судна повышенной мореходности с дискретно-переменной килеватостью днища проекта 03550 и его составных частей, разработанных в рамках комплекса НИОКР под шифром «Слеминг»;

-

продолжается реализация и внедрение ряда ОКР в рамках проекта-Маяк «Автономное судовождение».

Необходимо отметить, что доля внедренных технологий относительно разработанных ежегодно увеличивается по целому ряду причин, в том числе:

- Привлечение функциональных заказчиков на стадиях рассмотрения, реализации и внедрения результатов НИОКР.

- Заинтересованность потребителей (заказчиков) в использовании отечественной продукции с учетом текущей политической и экономической обстановки в мире. В связи с обострившейся геополитической ситуацией от промышленности требуется решение макроэкономических задач: импортозамещение, локализация и преодоление технико-технологических барьеров, обусловленных санкционной политикой недружественных стран.

- Заинтересованность разработчиков во внедрении разрабатываемой продукции с учетом повышения спроса и снижения конкуренции в условиях текущей политической и экономической обстановки в мире.

- Осуществление Минпромторгом России мероприятий, направленных на повышение эффективности управления и передачи результатов научно-технической деятельности, полученных в рамках государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».