Дата публикации 17 апреля 2025 | |

Источник

Морское Информационное Агентство |

Авторы: Голядкина С.С. – Генеральный директор ООО «Шельфтехносервис», аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

д.т.н. Харченко Ю.А. – д.т.н. Харченко Ю.А. – профессор Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ) имени С. Орджоникидзе.

Одним из важных этапов инженерных изысканий при проведении строительно-монтажных работ на морских акваториях является комплекс работ по поиску и обезвреживанию затопленных взрывоопасных и других техногенных объектов. Поиск таких объектов, затопленных во время и после Второй мировой войны, до сих пор остается серьезной проблемой при отсутствии четких привязок к береговым ориентирам. Наибольшую сложность представляют поисковые работы в открытом море, подразумевающие обследование больших площадей донной поверхности с перепадами глубин.

Затопленные взрывоопасные предметы находятся в большинстве случаев в разных условиях: одни погребены под многометровым слоем ила, другие чуть прикрыты осадками, третьи легли на каменистое дно прибрежных шельфов [1].

Места затопления кораблей и судов, захоронения боевых взрывоопасных объектов (мины, торпеды, глубинные бомбы, артиллерийские снаряды, авиационные бомбы) неизвестного происхождения и состояния относятся к зонам особо опасных природно-техногенных комплексов на дне морей, зонам отчуждения, для которых прогнозируется возможность чрезвычайных ситуаций [1]. Очистка местности (объектов) и акваторий от взрывоопасных предметов (ВОП) осуществляется в целях обеспечения полной безопасности производственных работ и жизнедеятельности людей.

В 2015–2017 гг. такие поисково-очистные мероприятия (ПОМ) проводились в Керченском проливе и на побережье Крыма (порт Феодосия). Для Черного моря, ставшего ареной двух мировых войн, и являющим в настоящее время стратегически важным транспортно-логистическим узлом для России, выполненные работы особенно актуальны [2]. Кроме того, в критической близости к Керченскому проливу находятся районы летнего отдыха федерального значения. Главной целью ПОМ стал поиск подводных потенциально опасных объектов (ППОО) различных размеров и форм, точечных или линейных, отличимых на фоне подстилающей поверхности рельефа морского дна с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА), а также мониторинг загрязнения акватории тяжелыми металлами и нефтепродуктами. В настоящее время, в связи с крушениями в декабре 2024 г. двух танкеров с мазутом, в этом районе проблема проведения подводных обследований с целью мониторинга загрязнения акватории нефтепродуктами стала чрезвычайно актуальной.

Во время осуществления работ для района поисков ППОО были характерны следующие условия: распространение специфических грунтов (илы); сложные экологические условия (наличие участков распространения промысловых пород рыб и других морских биоресурсов); наличие опасных инженерно-геологических явлений и процессов (диапиризм, береговая абразия, денудация, перенос и аккумуляция осадков, размыв дна и т.д.), интенсивное судоходство (рекомендованные пути движения судов); наличие зон рыболовства с использованием рыболовных тралов и др. Таким образом, район проведения исследований хотя и был открыт для посещения но был ограничен для использования акваторий.

Для выполнения полевых поисковых работ на глубинах от 15 до 200 м в соответствии с требованиями технического задания был привлечен многофункциональный научно-исследовательский катамаран «Бриз» (рис. 1).

Объем выполняемых мероприятий на каждом этапе зависел от типа поднимаемого объекта, его технического состояния, степени радиоактивного загрязнения, условий затопления, в первую очередь глубины, степени воздействия гидрометеорологических факторов и удаленности от береговых пунктов. Важнейшее значение имел правильный выбор технологии, которая по возможности должна была задействовать существующие и широко применяемые на практике технические средства, эксплуатируемые опытными специалистами.

На первом этапе работ поиск подводных объектов осуществлялся при помощи гидролокации и магнитометрии. Но, как показала практика, эффективное обследование районов предполагаемого наличия ППОО стало возможным только при комплексном использовании дистанционных технических средств обнаружения, а также современных методов изучения рельефа дна, грунта и других физических полей Мирового океана [69].

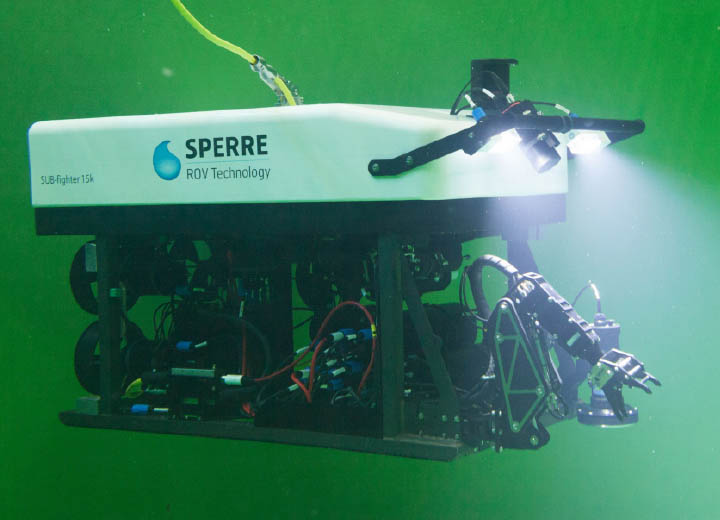

В связи с этим на втором этапе поисковых работ были проведены дополнительные детальные обследования дна в местах магнитных аномалий малогабаритным ТНПА стандартного типа Remotely Operated Vehicle (ROV) Sperre SUB Fighter 15К (рис.2). С его помощью были выполнены гидролокационная съемка поверхности дна, промер глубин, измерение скорости и направления течений, отбор проб воды и грунта и т.д. Эксплуатацию ROV и выявление особенностей его работы проводили в режиме ходовых испытаний с учетом ранее полученного опыта [2].

При обнаружении целей с использованием ROV судно удерживалось на расстоянии 40-60 м от выбранной цели, а сам аппарат двигался со скоростью не более 0,93 км/ч (0,5 узла) по произвольному маршруту, осматривая выбранную цель и прилегающую поверхность со всех сторон.

ТНПА рабочего класса «SF-15K» (Speere SUB Fighter15К) (Рис. 2) обеспечивает: обнаружение ПО с помощью гидролокатора кругового обзора и 3-х сенсорного магнетометра; передачу цветного и черно-белого видеоизображения на судно-носитель для его последующей записи системой цифровой регистрации (DVRS) в зависимости от установленного на ТНПА навесного оборудования; захват и подъем небольших предметов с помощью 5-ти степенного манипулятора Hydro-LekHLK-TH5; отбор проб донных отложений; отбор проб воды в 2-х горизонтах: приповерхностном (0,3 м от поверхности воды) и придонном (0,5 м от дна); измерение гидрологических параметров воды.

В ходе мобилизации на борту ТНПА были установлены дополнительные для подводного позиционирования системы: GPS-компас Trimble SPS 351, датчики температуры, давления и электропроводности воды, датчик метана, профилограф, флюорометр, автономный магнитометр, спектрограф, система подводного позиционирования TrackLink 1500 MA. (Приемо-передающая антенна была установлена с левого борта на жестком креплении). Маяк-ответчик свешивался с судна на тросе на глубине 7 м с пеленгом относительно антенны в 0º, 90º и 180º, производился сбор данных из системы USBL о пеленге на датчик с помощью ПО IOTester). Для отображения, обработки и сбора всех данных использовалось ПО QPS QINSy (HASP key 514905, 514906).

С целью обнаружения и картирования ППОО в пределах изучаемых площадок были проведены геофизические работы методами магнитометрии и гидролокации бокового обзора (ГЛБО) по заранее запланированным прямолинейным профилям. Съемка ГЛБО проводилась буксируемым гидролокатором Klein 3900. Глубина буксирования гидролокатора составляла около5 м от уровня моря. Контроль глубины буксировки, а также сбор, визуализация данных и навигация осуществлялся через ПО Sonar Pro. Спуск гондолы гидролокатора производился заблаговременно до начала профиля. ГЛБО проводилось на скорости судна не более 3,5 – 4 узлов.

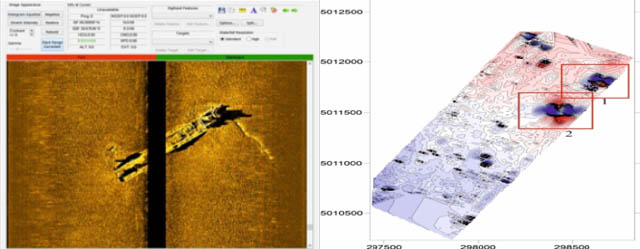

Для проведения магнитной съемки использовался буксируемый магнитометр Sea SPY 1000m. Глубина буксировки гондолы составляла в среднем от 4 до 7 м над рельефом дна и выбиралась исходя из параметров предполагаемых целей геофизических работ и безопасности буксирования гондолы. Длина кабеля равнялась 60 м. Магнитометрия проводилась параллельно с ГЛБО, что позволяло следить за рельефом дна и также обеспечивать безопасность буксировки магнитометра. Связь гондолы с ПК оператора осуществлялась через трансивер, последовательно включенный между ПК и кабелем. Визуализация и регистрация данных проводилась в ПО BOB. По результатам обработки и интерпретации данных съемки ГЛБО были построены сонограммы и карты магнитных аномалий. На картах магнитных аномалий выделяются локальные зоны дипольных аномалий, которые возможно связаны с техногенными источниками и в дальнейшем могут рассматриваться как области затопления ППОО. Также были выделены зоны и объекты, представляющие интерес, как ППОО. На сонограммах достаточно четко выделяются области с фрагментами военных кораблей (рис. 3).

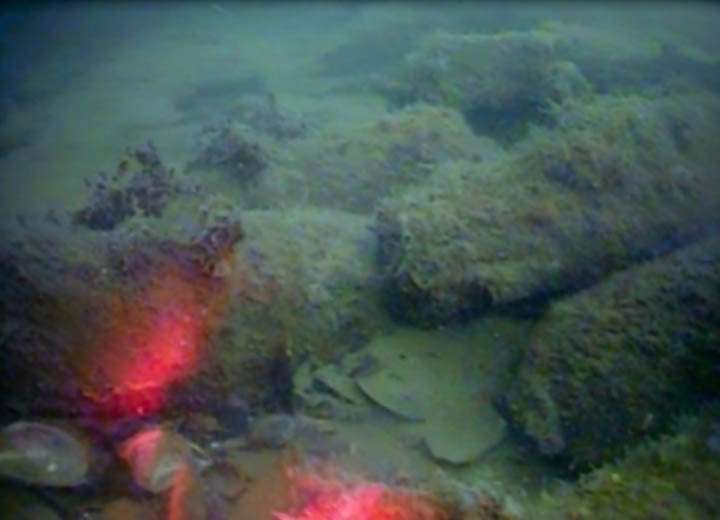

В ходе интерпретации на картах аномалий магнитного поля выделяются протяженные зоны отрицательных и положительных аномалий изометричной формы, скорее всего имеющие геоморфологическую природу. Например, на площадке № 2 были проведены дополнительные обследования дна в местах магнитных аномалий телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом, которые показали присутствие каких-либо техногенных объектов на изучаемой площадке. (Рисунок 4).

По итогам комплексной интерпретации по двум геофизическим методам было обнаружено большое количество техногенных объектов, четыре из них идентифицированы как военные корабли. Информация о местах нахождения трех из них была ранее известна. Однако, четвертый корабль был обнаружен впервые, и по предварительной оценке – это может быть десантная баржа времен II Мировой Войны, затонувшая в ходе бомбардировок. При проведении исследовательских работ была произведена попытка обследования обнаруженного корабля водолазами. Но в связи с крайне низкой прозрачностью воды у дна дополнительных сведений получить не удалось. Обнаруженные объекты по двум геофизическим методам были собраны в общий каталог.

Дополнительной целью работ совместно с компанией «Черномор-ХО» являлось определение наличия (отсутствия) отравляющих веществ кожно-нарывного действия и специфических продуктов их разложения (маркеров) в пробах с территорий потенциально опасных объектов Черного моря. Потенциально опасными, с экологической точки зрения, следует считать объекты, в границах которых, начиная с 1941 г., могло затапливаться химическое оружие.

Таким образом, на каждой из площадок на участках, определяемых по результатам интерпретации геофизических данных, производился отбор проб донного грунта специальной гравитационной трубкой с керноприемной частью длиной 50 см. Пробы воды отбирались с придонного горизонта при помощи батометра.

На площадках, на которых отсутствовали по данным геофизики аномальные объекты, пробоотбор осуществлялся по 5 точкам, 4 из которых располагались по периметру площадки, пятая – в центре. В случае отсутствия дисперсного грунта на дне, брали только пробу воды. Было исследовано 18 точек, из них для 8 точек взяты образцы грунта и воды, для 6 - только грунт, для остальных 4 точек – только образцы воды. Пробы были отправлены на анализ в ФГБУ «27 Научный Центр» Министерства обороны РФ и лабораторию геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Результаты анализов свидетельствуют, что в исследованных 5 пробах воды и 4 пробах донных отложений отравляющие вещества кожно-нарывного действия (иприт, люизит) не обнаружены.

Но в ходе анализов 4-х проб донных отложений в каждой из них обнаружен специфический продукт разложения иприта - тиодигликоль в концентрациях: проба «2» - 0,21+0,03 мг/кг; проба «5» - 0,20+0,03 мг/кг; проба «11» - 0,041+0,006 мг/кг; проба «16» - 0,023+0,004 мг/кг. Тиодигликоль является стойким продуктом трансформации иприта и включен в список химикатов Конвенции о запрещении химического оружия [3].

Содержание мышьяка в пробах донных отложений составило: проба «2» - 6+3 мг/кг; проба «5» - 7+3 мг/кг; проба «11» - 5+3 мг/кг; проба «16» - 6+3 мг/кг. Указанные значения свидетельствовали о том, что в данных пробах донных отложений значение ПДК мышьяка (2 мг/кг) превышено в 2-3 раза.

Концентрация тяжелых металлов не превышала опасного уровня.

Предварительная набортная обработка всех полученных данных выполнялась с целью контроля качества на отсутствие недопустимых шумов и искажений, а также для контроля полноты данных, то есть плотностью данных, корректностью выбора параметров съёмки, отсутствия пропусков в покрытии.

В пределах рейда порта Феодосия было проведено обследование затонувшего корабля «Жан Жорес». По итогам работ установлено: судно лежит на глубине 16 м носом к берегу, носовая часть от носа до рубки корабля завалена на правый борт, а кормовая часть от рубки до пятого трюма завалена на левый борт, на палубе от рубки до кормы разбросаны минометные мины калибра 120 мм, снаряды 150 мм, снаряды 45 мм. В общей сложности порядка 100-120 шт.

В период с 26 октября по 29 октября 2015 г. в заключение второго этапа был организован подъем и утилизация обнаруженных боеприпасов с затонувшего судна «Жан Жорес» силами водолазов ФБУ «Морспасслужбы Росморречфлота» и участием специалиста 68-го Отдельного морского инженерного полка.

Были подняты: противотанковые авиационные бомбы калибр 10 мм – 23 единицы; артиллерийские снаряды калибра 152 мм – 14 единиц; артиллерийские снаряды калибра 45 мм – 71 единица. Итого: 108 единиц боеприпаса. Категория степени опасности ВОП-1. (Рис. 5).

Заключение

В районах исследуемых площадок Керченского пролива и акватории порта Феодосия выявлено большое количество техногенных объектов, среди которых фрагменты четырех затопленных судов, однако, детальное изучение некоторых из них было затруднено в связи с низкой видимостью в придонном слое. О наличие одного из обнаруженных судов ранее не было известно (на морских картах).

В результате комплексного анализа полученных данных, в том числе лабораторных исследований отобранных образцов проб донного грунта и воды, на предмет наличия боевых ОВ и других загрязнений, не выявили наличие следов ОВ, а также показали, что концентрации тяжелых металлов не достигают значений, требующих вмешательства. В связи с чем проведение продолжительного химического мониторинга окружающей акватории до 2024 г. было нецелесообразно

В реестр ППОО внесены фрагменты затопленных судов как места возможного нахождения ХОВ и ВВ.

Проведено подробное, в том числе, водолазное обследование грузового теплохода «Жан Жорес». Боезапас, находящийся на его палубе, был частично поднят в количестве 108 единиц и передан для утилизации.

Эффективное обследование районов предполагаемого наличия потенциально опасных техногенных объектов возможно при комплексном использовании дистанционных технических средств обнаружения, а также современных методов изучения рельефа дна, грунта, магнитных и гравитационных аномалий в районе поиска.

Опыт, полученный при проведении специальных подводных работ по поиску и подъему взрывоопасных предметов (ВОП) в 2015-2017 г.г. в Керченском проливе целесообразно использовать при организации мониторинга экологического состояния акватории Черного моря, прилегающей к району крушения танкеров с мазутом.

Литература

Нерсесов Б.А. Особенности поиска подводных потенциально опасных объектов в Балтийском море. // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 11-2. с. 270–275.

Голядкина С.С., Богданова О.С. Из опыта применения телеуправляемых подводных аппаратов по программе работ «мониторинг состояния потенциально опасных объектов в Черном море». / Ж. «Вестник ассоциации буровых подрядчиков». - № 3, 2016 г.

Акимов В.А., Владимиров В.А., Измалков В. И. Катастрофы и безопасность / МЧС России. М.: Деловой экспресс, 2006.- 392 с.