Дата публикации 25 августа 2025 | |

Источник

Морское Информационное Агентство |

Доктор технических наук, профессор РАЗВОЗОВ С.Ю.

Капитан дальнего плавания, доцент ПИРЮТКО А.А.

Оглядываясь в историческое прошлое исследования Арктики.

Арктика - северная полярная область Земли, включающая Северный Ледовитый океан и его моря. Она занимает примерно шестую часть поверхности Земли. Две трети арктической территории приходится на Северный Ледовитый океан. Большая часть поверхности океана на протяжении всего года покрыта льдом (средней толщиной 3 м) и несудоходна.

Северный полюс издавна привлекал внимание путешественников и исследователей, которые, преодолевая неимоверные трудности, проникали все дальше и дальше на север, открывали холодные арктические острова и архипелаги и наносили их на карту.

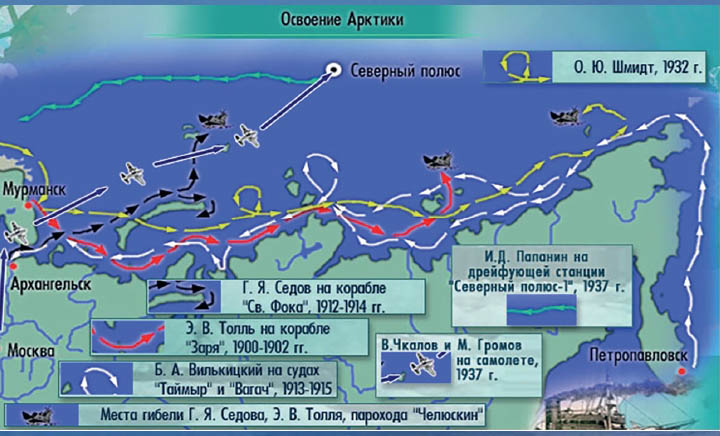

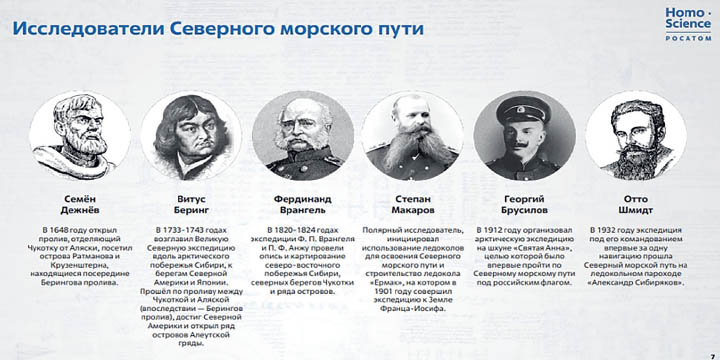

Это были представители разных народов мира: американцы Джон Франклин и Роберт Пири, голландец Вильям Баренц, норвежцы Фритьоф Нансен и Руаль Амундсен, итальянец Умберто Нобиле и многие другие, чьи имена навечно остались в названиях островов, гор, ледников и морей. Среди них и наши соотечественники: Федор Литке, Семен Челюскин, братья Лаптевы, Георгий Седов, Владимир Русанов, а также Степан Осипович Макаров и Дмитрий Иванович Менделеев.

К концу 19 века Степан Осипович предложил идеи постройки мощного ледокола "Ермак". До этого ни в России, ни в других странах мощных ледоколов не было. Макаров разработал проект ледокола и, добившись его постройки, создал самый мощный в мире ледокол, обеспечив и в этой области приоритет русской научной мысли. Но осуществить это Макарову было не так просто.

Идея покорения полярных льдов мощным ледоколом с целью достижения Северного полюса, освобождения берега и устья рек Сибири от вечных льдов с целью дать доступ к рекам дешевым и коротким путем, зародилась у Макарова еще в 1892 г. в период организации Нансеном своей экспедиции на Северный полюс. Макаров не был согласен с планом Нансена и стремился найти решение задачи иным путем, но, загруженный другими делами, заняться этим вопросом вплотную смог лишь в 1897 г. Макаров предполагал достигнуть Северного полюса на мощном ледоколе, в то время как все иностранные исследователи пытались решить эту задачу, используя естественный дрейф льдов и течения в Арктике. Из всех идей, предлагавшихся Макаровым, идея постройки ледокола вызвала наибольшее противодействие самых различных руководящих кругов царской России. Только настойчивость и убедительные доводы Макарова заставили правительственные круги обратить внимание на это предложение.

нициаторов идеи использования ледоколов для освоения Северного морского пути. Он понимал, что обход через северные моря — наиболее быстрый и безопасный с военно-политической точки зрения морской путь с Балтийского моря на Тихий океан. Его поддержал известный русский ученый Менделеев, после чего был составлен специальный доклад министру финансов. Правительство утвердило проект Макарова, и в начале декабря 1897 г. с судостроительным заводом был заключен договор о постройке ледокола. Макаров лично наблюдал за постройкой корабля и внес ряд ценнейших предложений и усовершенствований в конструкцию ледокола, что еще раз свидетельствовало о его глубоких знаниях в области кораблестроения.

Имя Степана Осиповича Макарова неразрывно связано с историей освоения Арктики и в первую очередь со строительством первого полярного ледокола «Ермак» и идеей об использовании ледокола для проведения научных исследований в высоких широтах. В таком качестве Макаров завоевал репутацию не только ученого, но и поборника российских национальных интересов в Арктике. В отечественной литературе Макаров выступает в качестве защитника российских национальных интересов в Арктике, потому что ледокол «Ермак» планировался Макаровым в первую очередь для использования в Карском море на линии Новая Земля – устья Оби и Енисея.

В числе тех, кто принимал участие в обсуждении вопроса о целесообразности продления режима навигации, был вице-адмирал Степан Осипович Макаров.

Его лекция о строительстве ледокола и использовании его для арктических плаваний, прочитанная в Мраморном дворце, заинтересовала многих высокопоставленных чиновников, главным образом министра финансов Сергея Юльевича Витте. В 1897 году Витте предложил Макарову принять участие в предстоящей навигации британской торговой экспедиции в Карское море, чтобы подробнее ознакомиться с условиями судоходства по Северному морскому пути. Внимательный к деталям и обладающий поистине научным мышлением, Макаров подробно описал свое путешествие в отдельной брошюре.

По возвращении в Санкт-Петербург и представлении своего отчета министру финансов С.Ю. Витте, Макаров приступил к разработке технического задания будущего ледокола, заказ на строительство которого был сделан в конце 1897 года.

Как указывает в своих воспоминаниях Витте, интерес к данному проекту был обусловлен не только практической задачей очистки балтийских портов ото льда, но и попыткой организовать сквозное плавание вдоль побережья Сибири. Причем зимой ледокол предполагалось держать в Финском заливе для работы там, а летом использовать для проводки судов к устьям Оби и Енисея. Возможность соединить европейскую часть страны с Дальним Востоком посредством отечественного морского пути сулила не столько экономические, сколько военно-стратегические преимущества, поэтому не могла не вызвать желание у российского правительства ее реализовать, что объясняет оперативность принятия решения по строительству ледокола и выделение на эти средства. В феврале 1899 г. ледокол «Ермак» был спущен на воду и готов к первому плаванию. В мае того же года ледокол был подготовлен для совершения плавания в Карское море с заходом в Енисейский залив. Согласно программе экспедиции, «Ермак» должен был в июне выйти из Ньюкасла и направиться в Карское море, откуда, в зависимости от ледовой обстановки, направиться к устью Енисея.

При первом выходе в Арктику, состоявшемся 29 мая 1899 г., ледокол дал небольшую течь в корпусе, что потребовало производства подкреплений корпуса. При втором выходе 14 июля ледокол при форсировании льдов получил небольшую пробоину и вынужден был зайти в Англию на ремонт. Этих двух неудач, неизбежных во всяком новом деле, было достаточно, чтобы недоброжелатели Макарова вновь подняли голос, доказывая неосуществимость его идей. Была организована правительственная комиссия для изучения всех причин аварии ледокола и выяснения его пригодности к Арктике. Макаров в состав комиссии включён не был.

Комиссия, состоявшая из противников идеи Макарова, пришла к выводу, что ледокол к плаванию в полярных льдах непригоден и может быть использован только для обеспечения торгового мореплавания в Финском заливе. Не согласившись с выводами комиссии, Макаров продолжал добиваться посылки ледокола в Арктику, на этот раз к Новой Земле с тем, чтобы обойти её с севера и прийти к устью Енисея. Ему вновь было разрешено возглавить экспедицию, и в начале мая 1901 г. «Ермак» вышел из Кронштадта, но обойти Новую Землю из-за тяжёлых льдов ему не удалось.

Собрав богатейший материал, Макаров в сентябре того же года вернулся в Кронштадт. В эти годы он писал: «Единственное побуждение, которое толкает меня на Север, есть любовь к науке и желание раскрыть те тайны, которые природа скрывает от нас за тяжёлыми ледяными преградами».

На этом и прекратились всякие попытки освоить Северный морской путь. Один из современников Макарова, разделяя его взгляды, написал пророческие слова: «Сдаётся мне, что когда, в близком будущем, обновлённая Россия развернёт во всей своей мощи неисчерпаемые силы её народа, использует непочатые сокровища её природных богатств, то смелая мысль русского богатыря Макарова будет осуществлена. Будут сооружены ледоколы, способные проходить среди льдов ледовитого моря также свободно, как проходит «Ермак» по льдам Финского залива, которые до него были также непроходимы. Омывающий наши берега Ледовитый океан будет исследован вдоль и поперёк русскими моряками на русских ледоколах на пользу науки и славу России».

По мнению многих специалистов, исход Русско–японской войны 1904-1905гг. мог быть иным, если бы к её началу Северный морской путь был освоен. Не случайно Д.И. Менделеев впоследствии с горечью говорил, что, если бы хоть десятая часть того, что потеряла Россия в несчастном Цусимском сражении, была потрачена на исследования Арктики, то 2-я Тихоокеанская эскадра пришла бы из Кронштадта во Владивосток Северным морским путём своевременно и без потерь.

Степан Осипович Макаров стоял у истоков нового этапа развития Северного морского пути, который был ознаменован технологическим и научным освоением этого маршрута. Он не только создал первый в мире полярный ледокол, но и предложил его применять для проводки судов Карских экспедиций. Для реализации этой идеи должно было пройти еще несколько десятилетий. Макаров был твердо убежден, что морской путь Сибири нужен. Но нужен он не столько для ввоза иностранных товаров, сколько для развития местной добывающей промышленности, первой из которых на Енисее стала лесная. Для правильного суждения как о постройке «Ермака», так и об его плаваниях необходимо сохранить справедливую запись всех событий. При том же требовалось опубликовать научный материал, собранный Макаровым во время плавания ледокола, что дало огромный толчок в развитии ледокольного флота и северного морского пути.

Выводы:

• Степан Осипович Макаров по-настоящему крупная личность, не вмещающаяся в рамки своей биографии. Выдающемуся русскому военному моряку адмиралу Степану Осиповичу Макарову было тесно везде – на суше и на море. В свое первое плаванье он вышел в двенадцать лет, и сорок три года жизни, до самой своей героической гибели, он посвятил российскому флоту. Неутомимый мореплаватель, крупный флотоводец, покоритель севера, серьезный ученый, талантливый изобретатель, выдающийся организатор, незаурядный писатель – он внес неоценимый вклад во все, за что брался.

• Без его разработок и проектов нового оборудования и ледоколов, а также отважных попыток покорить Арктику, Россия не имела бы такой статус и вес на северном полюсе.

• Говорят, незаменимых людей нет, а также, что «надежда умирает последней» - иногда бывает ровно наоборот: надежда исчезает со смертью того, кто оказывается незаменимым.