Дата публикации 26 августа 2025 | |

Источник

Морское Информационное Агентство |

Доктор технических наук, профессор РАЗВОЗОВ С.Ю.

Капитан дальнего плавания, доцент ПИРЮТКО А.А.

Аннотация. Данная статья о жизни и деятельности выдающегося флотоводца, ученного, кораблестроителя, путешественника, изобретателя Степана Осиповича Макарова. Макаров разработал теорию непотопляемости корабля и был создателем знаменитого ледокола «Ермак». Также, на ряду с открытиями в вооружении и морской тактике, Степана Осиповича открыл для России путь сквозь лед к берегам Арктики. Промышленное освоение российской Арктики и возрождение Северного морского пути неизбежно повышает экологические риски. Это создаёт необходимость осуществления осмысленной хозяйственной деятельности в этом хрупком регионе, подробного изучения проблем его освоения и обеспечения экологической безопасности судоходства по Северному морскому пути. Рассматривается роль судоходства в Арктике, планы создания арктической инфраструктуры Северного морского пути, анализ технических и технологических требований к судам и кадровых требований к экипажу этих судов, совершающих плавание в данном регионе. Осуществляется обоснование необходимости дополнения программы подготовки курсантов-судоводителей.

Ключевые слова: Арктика. Степан Осипович Макаров. Северный Ледовитый океан. Освоение северного полюса. Новый этап в исследовании и транспортном освоении севера. Новейший ледокол «Ермак»: Арктика, Северный Морской Путь, экологические риски, управление рисками, экологическая безопасность, подготовка плавсостава.

Современный взгляд на проблемы и риски, связанные с освоением вод Арктики и пути решения первоочередных задач

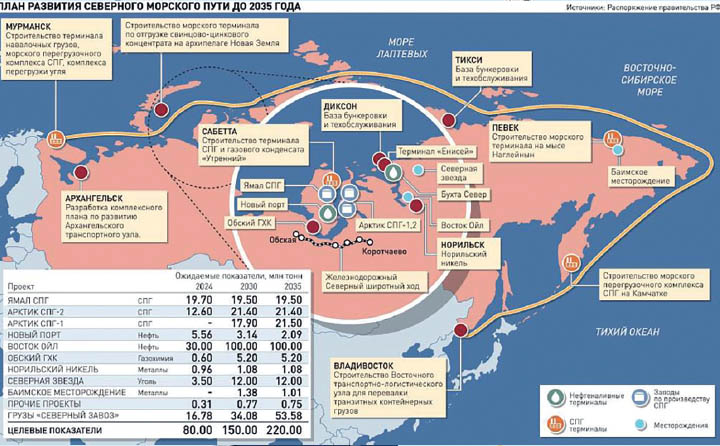

1 августа 2022 года Правительством Российской Федерации был принят план развития СМП до 2035 года. В качестве основных задач в том числе названы комплексное развитие инфраструктуры морских портов, строительство портов-хабов и создание российского контейнерного оператора, разработка программы строительства грузовых судов.

В документ вошли более 150 мероприятий, которые входят в пять ключевых разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по Севморпути, а также управление и развитие судоходства по СМП. В ближайшей перспективе планируется постройка 170 км железной дороги Баваненково-Саббета с дальнейшим выходом через дорогу Обская-Баваненково-Карская к Северному широтному ходу. Это откроет возможность соединить промышленные районы Урала с инфраструктурой СМП. Реализация проекта запланирована на 2022–2025 и должна завершиться к концу 2025 года. К 2035 году предполагается закончить формирование инфраструктуры СМП, конкурентоспособной на мировом рынке. В условиях сложившейся геополитической ситуации развитие и бесперебойное функционирование СМП является стратегически важной задачей, необходимой для обеспечения устойчивого развития нашей страны и противодействия санкционным ограничениям.

18 октября 2024 года в своем выступлении на Деловом форуме БРИКС Владимир Путин упомянул Северный морской путь в качестве одного из двух важнейших транспортных проектов - глобальный маршрут, который при его реализации дает большие экономические преимущества, благодаря чему многие страны-члены БРИКС проявляют к нему «большой интерес». Помимо геополитических преимуществ, экономические преимущества СМП подтверждаются и научными исследованиями.

Несмотря на то, что прохождение через СМП требует проводки судна и уплаты ледокольного сбора, именно ледовый покров стабилизирует поверхность воды и существенно снижает риски штормов, что обеспечивает возможность для круглогодичной навигации, а также отсутствие проблемы пиратства, характерной для вод возле Суэцкого канала. Несмотря на наличие Администрации Северного морского пути, ее функции (выдача разрешение на проход судна) во многом формальны, она не имеет возможность проверить выполнение судами необходимых требований и не способна выполнять задачи единого логистического оператора. Кроме того, существенным недостатком является недостаточное правовое регулирование договора лоцманской проводки, необходимого для прохода по СМП.

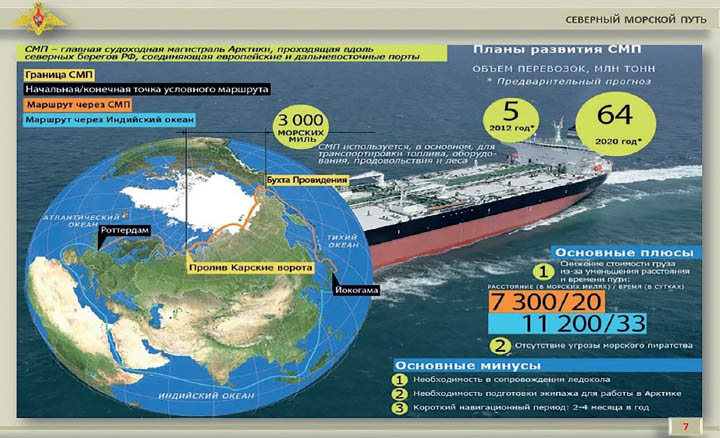

Северный морской путь как национальная и международная транспортная судоходная магистраль. Северный морской путь (СМП) является исключительным национальным ресурсом экономики Российской Федерации. СМП соединяет порты европейского и дальневосточного побережий с портами сибирских рек в единую коммуникационную систему. СМП является важнейшей частью инфраструктуры экономического комплекса Крайнего Севера России.

СМП также является кратчайшим морским путём между Европейской Россией и Дальним Востоком, который проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточносибирское, Чукотское моря) и Тихого океана (Берингово море). Длина пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5600 км. Исходя из Конвенции ООН по морскому праву, для плавания по трассам СМП предусмотрен особый режим, который находится в юрисдикции РФ.

Северный морской путь является альтернативой путям, проходящим через Суэцкий и Панамский каналы. Расстояние из Мурманска в Иокогаму через Суэцкий канал составляет 24 тыс. км, а через СМП — около 11 тыс. От Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути - 14 тыс. км, через Суэцкий канал – 23 тыс. км, вокруг Африки – почти 30 тыс. км. Сокращение расстояния позволяет значительно экономить на топливе, вести более грамотную логистику, и также сокращает время самоокупаемости судов. Обеспечение государственных интересов Российской Федерации в отношении СМП является одной из главных задач.

В 2012 году был принят закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного морского пути». Этот закон накладывает на РФ международные обязательства в отношении Северного морского пути. Судну под любым флагом гарантируется безопасность движения, ледокольное сопровождение, информация о фарватерах, помощь в опасных ситуациях и возможность использования береговой инфраструктуры. Для плавания по СМП от судовладельца требуется финансовое обеспечение при возникновении возможного ущерба окружающей среде региона.

Интенсивное промышленное освоение российской Арктики и возрождение Северного морского пути неизбежно повышает экологические риски. Это создаёт необходимость осуществления осмысленной хозяйственной деятельности в этом хрупком регионе, подробного изучения проблем его освоения и обеспечения экологической безопасности судоходства по Северному морскому пути. Рассматривается роль судоходства в Арктике и анализ технических и технологических требований к судам, совершающих плавание в этом регионе. Поэтому для нашей страны, имеющей самое протяженное в мире арктическое побережье, защита окружающей среды Арктики – это вопрос стратегической необходимости.

Коммерческое судоходство осуществляется по всему миру. Как и любая масштабная деятельность, судоходство не лишено рисков, и в арктических водах эти риски и их последствия могут быть особенно серьезными. Но рисками можно управлять, а отрицательные последствия можно предотвратить или уменьшить риск их наступления. Аварийность на Северном морском пути ниже, чем в среднем по всему миру, что позволяет предположить, что опыт и тщательная навигация могут смягчать риски. Помимо предотвращения аварийных ситуаций, суда могут обходить наиболее уязвимые районы, где морские млекопитающие и птицы особенно многочисленны. Они могут также принять существенные меры, направленные на уменьшение шума и риска загрязнения. Выбор более короткого маршрута вдоль Северного морского пути означает также уменьшение выбросов в окружающую среду загрязняющих веществ и парниковых газов. Уменьшение экологических рисков арктического судоходства — непростая задача. Для её решения необходимо использовать нормативно-правовое регулирование, применять новейшие технологии и т.д. При этом необходимо снижение не только рисков аварийных ситуаций, но и текущего воздействия судоходства на окружающую среду: выбросов выхлопных газов энергетическими установками судов, сбросов мусора и льяльных вод за борт и нейтрализация последствий аварийных ситуаций.

Как считает ряд специалистов и экспертов, 20% мировых запасов газа и нефти приходится на Арктический шельф. Проблема в том, что крупные нефтегазодобывающие компании не всегда осознают всей ответственности при добыче углеводородов в Арктике. Арктика — это уникальный регион, требующий нестандартных подходов при освоении.

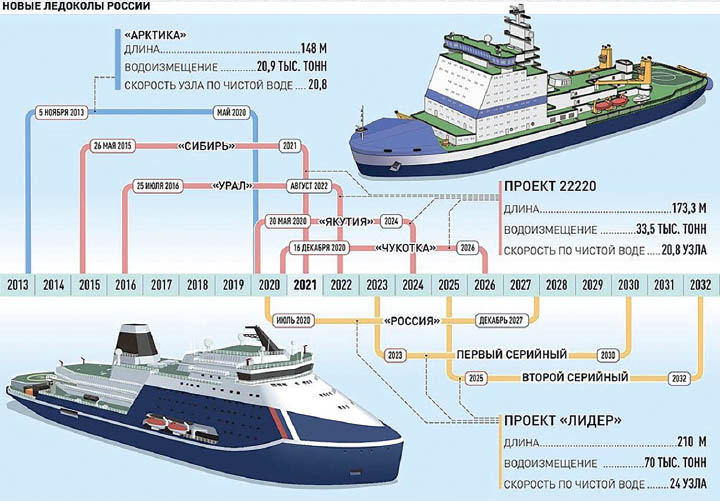

Освоение новых углеводородных месторождений на российском арктическом шельфе и возрождение Северного морского пути неизбежно ведёт к увеличению интенсивности судоходства в Арктике. Также вполне вероятна транспортная система, основу которой составляет мощный ледокольный флот, и движение крупнотоннажного судна в ледовых условиях в основном осуществляется под проводкой или в сопровождении ледокола. Выбор той или иной транспортной системы во многом определяют требования, предъявляемые к крупнотоннажному судну в процессе его проектирования. Основные направления вывоза СПГ из Российской Арктики. При выборе концепции, и, следовательно, подходов к проектированию крупнотоннажного судна во льдах важную роль играет стратегия развития транспортной системы, в составе которой предполагается его использование. В настоящий момент основные отгрузочные терминалы углеводородного сырья расположены в заливах (губах) Карского моря. Возможные направления транспортировки добытой продукции показаны на рис.1

Рис. 1

В транспортных системах вывоза СПГ, которые рассматривались до недавнего времени, основным направлением транспортировки газа являлось западное, ориентированное на европейские газовые терминалы. Такая ориентация транспортных систем предъявляла ряд требований к ледовым и мореходным качествам крупнотоннажных судов, перевозящих СПГ. Основные из этих требований сводились к следующему:

максимальное расширение возможности самостоятельного плавания крупнотоннажных судов в ледовых условиях;

обеспечение высоких показателей ходкости на чистой воде.

Эти требования обуславливались двумя важнейшими факторами. Это относительно короткий участок движения крупнотоннажного судна в ледовых условиях, причем это движение должно было осуществляться не в самых суровых морях Западного сектора Российской Арктики. Наибольшие ледовые затруднения могли возникнуть лишь при переходах по Карскому морю в период наибольшего развития ледяного покрова с марта по май. Необходимо отметить, что моря Западного сектора являются наиболее изученными с точки зрения гидрологии и ледового режима; для них имеется спутниковая информация о распределении льда, разработаны надежные методы прогноза. Толщина термического ледяного покрова редко превышает 1,5 м. Поэтому важнейшее значение приобретает выбор метода и осуществление организации профессионального ледокольного обеспечения проводки транспортных судов. Таким образом, результаты исследований по обоснованию основных параметров перспективных крупнотоннажных газовозов для Ямала показали, что вывоз СПГ крупнотоннажными газовозами вместимостью около 170 тыс. м3 активного ледового плавания является наиболее эффективным вариантом, при котором обеспечивается более низкая себестоимость круглогодичной доставки СПГ в Западную Европу. Ледокольное обеспечение предусматривается только в припае Обской губы, где линейный ледокол в течение ледового периода будет прокладывать и поддерживать постоянный канал.

Основные преимущества.

Основными факторами, предопределившими преимущество автономного плавания крупнотоннажных газовозов, являются:

изначально высокая строительная стоимость и достаточно большой уровень мощности обычных судов-газовозов. Это приводит к тому, что необходимое ледовое усиление корпуса и повышение мощности для обеспечения требуемой ледопроходимости дают относительно небольшое увеличение стоимости, которое в процентном соотношении значительно меньше по сравнению с судами других типов;

Задача минимизации негативных антропогенных воздействий на экосистемы акваторий СМП и рисков экологических катастроф невозможна без чётко скоординированной работы специалистов судоводителей и судомехаников в части технического обеспечения безопасной эксплуатации. Имеется в виду эксплуатация грузового оборудования и других технических узлов технологического комплекса современного танкера, перевозчика сжиженных газов, нефти и нефтепродуктов, а также опасных химических соединений.

Для успешного решения задачи по подготовке специалистов для работы на танкерном флоте в условиях Крайнего Севера России - необходимо рассматривать вышеперечисленные особенности в комплексе, изучая данную проблему и не отставая от современности, одновременно совершенствуя методику учебно-тренировочного материала и доведения его до сознания слушателей на высоком уровне. Для решения этой проблемы необходимо в сжатые сроки сделать научное обобщение опыта плавания во льдах за прошедший период и создать учебные центры для подготовки идущих в Арктику судоводителей. По нашему глубокому убеждению, таким учебным центром должен стать ГУМРФ им адм. С.О. Макарова, как основной морской ВУЗ страны.

Также, по нашему мнению, необходимы дополнения к программе плавпрактики курсантов 4-го курса судоводительского факультета по дисциплине «Безопасная эксплуатация танкеров», так как введение новых Международных конвенций и соглашений требует от всех судоводителей иметь общее представление о танкерах всех типов. Увеличение перевозок нефти и нефтепродуктов диктует изменения в программе обучения курсантов на плавпрактиках. В частности, детального изучения систем и оборудования танкеров всех типов (нефтяные, химовозы, газовозы), где в дополнениях по каждому типу судов должны быть отражены все основные вопросы, касающиеся главных систем судов, их устройства и принципы работы механизмов, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию танкеров в районах крайнего Севера в обеспечении работы транспортных узлов Северного Морского Пути.

Скорейшее осуществление всех предложенных мер безусловно повысит качественный результат подготовки выпускников, который будет оценён судоходными компаниями и, как следствие, поднимет престиж ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, как ведущего высшего морского учебного заведения России.

Литература:

1. Бабич С.В., Яковлева А.А. Транспортно-логистический потенциал северного морского пути в евроазиатском экономическом пространстве // Российская Арктика 2019, № 4. С. 5-14. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37138435 (Дата обращения: 09.02.2020)

2. Арктика: перезагрузка // Интервью с Артур Чилингаров из журнала «Редкие земли». URL: http://rareearth.ru/ru/pub/20150419/01573.html (Дата обращения: 09.02.2020)

3. Экспертный совет при правительстве РФ, Рабочая группа «Развитие Арктики и Северного Морского Пути». URL: http://будущее-арктики.рф/osvoenie-arktiki/ (Дата обращения: 11.02.2020)

4. Из интервью Информационного агентства «Арктик Инфо» с Анатолием Золотухиным, научным руководителем Института арктических нефтегазовых технологий Российского государственного университета им. И.М.Губкина, профессор. URL: http://www.arctic-info.ru/Interview/28-01-2015/s-arktikoi-nel_za-borot_sa--k-nei-nado-prisposobit_sa.... (Дата обращения 09.02.2020)

5. Доценко В.Д., Макаров С.И. Степан Осипович МАКАРОВ Флотоводец. Учёный. Мореход. Издательство Аврора Дизайн 2014г.

6. êазвозов С.Ю., Шацбергер Э.М. Северный морской путь: Перспективы развития. Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и курсантов. Тезисы докладов. ГМА им.адм.С.О.Макарова.

7. Миргородский П.В., Пирютко А.А. Особенности эксплуатации технологического комплекса танкера в современном зарубежном судоходстве: Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и курсантов. Тезисы докладов. ГМА им. адм.С.О.Макарова.

8. Миргородский П.В., Пирютко А.А.: Дополнение к программе плавпрактики курсантов 4-го курса СВФ по Дисциплине «Безопасная Эксплуатация Танкеров». Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и курсантов. Тезисы докладов. ГМА им. адм. С.О.Макарова.

9. ëеманов С.Н. Макаров Жизнь замечательных людей, Москва, Молодая гвардия, 1972 г. – 190 с.

10. Скрицкий Н.В. 100 Великих адмиралов Москва «Вече» 2001 г. – 512 с.

11. Фирсов И.И. Русские флотоводцы. Исторические портреты. Москва, АСТ: Астрель 2008г. – 541 с.

12. Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020);

13. Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2020 №164 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года»;

14. Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

15. Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации»;

16. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года.

17. План развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года (утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. №3120-р);

18. Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. №1487 «Об утверждении Правил плавания в акватории Северного морского пути»;

19. Äрктика / В.М. Котляков, В.Н. Гуцуляк // Большая российская энциклопедия; гл. ред. Ю.С. Осипов. – В 35 Т. Т. 2. – 2004–2017. – С. 227–231;

20. Éосударственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (в ред. От 02.12.2019); Обращение президента к Федеральному собранию;

21. ëмирнов А.А. Перспективы развития Северного морского пути (к 55-летию атомного ледокольного флота России) / А.А. Смирнов, С.А. Головинский // Арктика: экология и экономика. – 2014. – №4 (16). – С. 108–114;

22. Федеральный проект «Северный морской путь» в составе комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации №2101-р от 30.09.2018 г.).