Дата публикации 5 ноября 2025 | |

Источник

Морское Информационное Агентство |

Чл.-корр. РАН Махутов Н.А., главный научный сотрудник ИМАШ РАН

Аннотация

Рассматриваются важность, актуальность и перспективность проблем анализа, изготовления, регулирования, обеспечения и повышения безопасности и защищенности от отказов, аварий и катастроф морских подводных трубопроводов и объектов. Решение этих проблем увязана с требованиями стратегии национальной безопасности, научно-технологического развития и морской доктрины Российской Федерации. Предложены критерии, определяющие выражения и их параметры для количественной оценки безопасности и защищенности с использованием риск-ориентированного подхода. Особое внимание уделено критически и стратегически важным инфраструктурам и объектам, создающим наиболее тяжелые последствия и ущербы. Изложены научно-методические особенности построения комплексных систем защиты и предложения по комплексным государственных мероприятий научного, организационного и надзорного направлений для условий всего жизненного цикла с приемлемыми рисками.

Ключевые слова: безопасность, защищенность, риск, ущерб, трубопровод, объект, инфраструктура, воздействие, напряжение, деформация, разрушение, отказ, авария, катастрофа.

1. Постановка проблем

Современная морская наука и техника в значительной степени сосредоточила внимание к принципиально новым и важным проблемам научных исследований и практических разработок в обоснование, обеспечение, регулирование и повышение безопасности и защищенности морских подводных трубопроводов и объектов с применением риск-ориентированного подхода.

Эти проблемы получили своё отражение в стратегии национальной безопасности [1], стратегии научно-технологического развития [2], морской доктрине [3]. Они стали целью деятельности с 2022 года Межведомственного экспертного совета по безопасности морских подводных трубопроводов и объектов – его специальных изданий, научно-практических конференций, а также систематических публикаций в журнале «Морская науки и техника».

Активизация этой проблемы резко возросла после беспрецедентных террористических атак на магистральные газопроводы из России в Германию СП-1, СП-2, проложенных по дну Балтийского моря. Огромный многомиллиардный экономический, политический, энергетический и международный ущерб от подрывов самых современных и протяженных трех ниток показал принципиальную недостаточность всей научной, методической, технологической и надзорной нормативной отечественной и международной базы по проектированию, строительству и эксплуатации стратегически важных морских подводных трубопроводов. В проектах и технологиях строительства были учтены и в основном соблюдены основные традиционные требования по классическим критериям прочности и долговечности, технологичности и эффективности при штатных, проектных условиях функционирования. Но в самые последние годы первой четверти XXI века произошло существенное изменение и перераспределение опасных повреждающих и поражающих факторов – к традиционным природным и техногенным факторам добавились в возросшей степени антропогенные факторы. В первую очередь это относится к таким, как:

- отсутствие актуализированных теоретических методических подходов к рассмотрению морских подводных трубопроводов и объектов в составе сложной социально-природно-техногенной системы (С-П-Т система) жизнедеятельности;

- недостаточный уровень развития и использования нового риск-ориентированного метода обоснования и обеспечения безопасности и защищенности наиболее ответственных морских подводных трубопроводов и объектов от системы опасностей – отказов, аварий и катастроф;

- отсутствие теории защищенности и научно обоснованных методов и систем защиты от указанных выше опасностей.

Фундаментальные и прикладные исследования и практические разработки всех этих проблем на государственном уровне были начаты в нашей стране в последнем десятилетии ХХ века в рамках Государственной научно-технической программы «Безопасность населения и народнохозяйственных объектов с учетом риска природных и техногенных катастроф» (ГНТП 1990 – 2001 гг.) силами ведущих организаций и специалистов Академии наук СССР, Государственного комитета СССР по науке и технике, Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров СССР [4]. В последующие годы по программе фундаментальных академических исследований и федеральным целевым межотраслевым программам в институтах РАН, организациях МЧС России, Минэнерго России, Минпромторга России, Ростехнадзора, Росрегистра был осуществлен большой цикл исследований и разработок как комплексных традиционных задач прочности, ресурса и надежности, так и новых проблем безопасности, защищенности и рисков. Основные результаты указанных междисциплинарных исследований и межотраслевых разработок по решению 1997 г. Совета Безопасности и Управления делами Президента Российской Федерации в период 1998 – 2025 гг. представлены в 73-томном издании «Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты». [5]. Ниже с их использованием дана характеристика состояния и перспективы развития основ теории и практики безопасности и защищенности морских подводных трубопроводов и объектов.

2. Научная база и перспективность решения проблем безопасности и защищенности

История создания отечественных подводных трубопроводов относится к 1942 г. при его прокладке по дну Ладоги для помощи Ленинграду. Затем началось создание и других подводных, в том числе морских, объектов. Более семи десятилетий это было связано с развитием зон, объемов и методов шельфовой добычи, обработки и транспортировки нефти на Каспийском море, в Мексиканском заливе и у Аравийского полуострова. Но уже первое вторжение человека в водное пространство с инженерными сооружениями обернулось рядом опасностей и угроз – разливами нефти с поврежденных подводных трубопроводов и надводно-подводных резервуаров, сложностью расчетов и методов контроля целостности и ремонта. Уровень этих опасностей увеличился к началу XXI века, когда протяженность подземных газопроводов достигала 1000 км и более, а давление 250÷300 МПа.

Второй крупной сферой освоения морского подводного пространства стало создание и масштабное использование в середине ХХ века подводных лодок гражданского и военного назначения. Вторая мировая война с дизельными лодками, а в последующем переход на атомные подводные лодки с глубиной погружения до 600 - 1000 м привели к кардинальному росту опасностей и ряду тяжелых катастроф. Как отмечено в [5, 6], к концу ХХ века на дне мирового океана оказалось около 30 предельно радиационно опасных подводных объектов – атомных бомб, атомных реакторов и затонувших атомных подводных лодок с гибелью экипажа («Трешэр» - США, «Комсомолец» - СССР, «Курск» - Россия).

Со второй половины ХХ века в нашей стране и за рубежом (Великобритания, Норвегия, США) началась подводная массовая добыча жидких и газообразных углеводородов. Десятки и сотни морских платформ, в т.ч. уникальных массой до 160 тыс. т стали строиться и эксплуатироваться на шельфе в сейсмоактивной и арктических зонах. Взрывы, пожары, разливы нефти, приводившие к гибели до 150 человек и материальному ущербу до 60 млрд. долл. поставили проблему безопасности и защищенности от тяжелых аварий и катастроф на новый уровень.

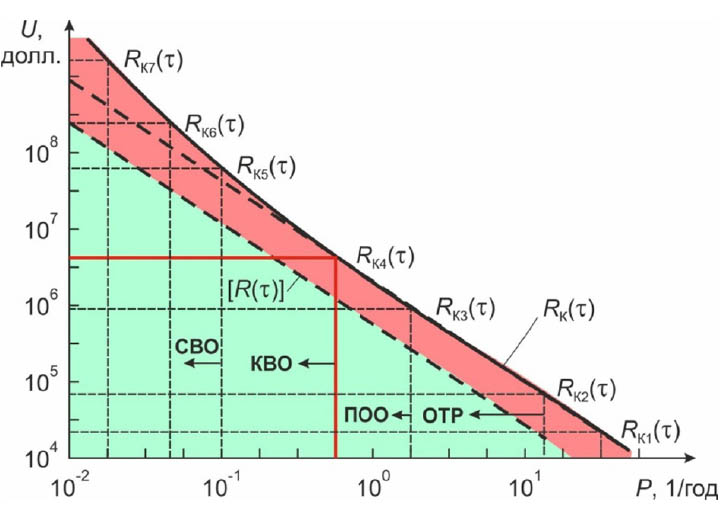

Рис. 1. Предельные и приемлемые риски и состояния объектов

Особую угрозу морским подводным трубопроводам, сооружениям, межгосударственным и межконтинентальным коммуникационным оптоволоконным кабелям в самые последние годы стали представлять несанкционированные, террористические и военные воздействия.

Аналогично изложенному характеризовалась ситуация в других стратегически важных отраслях жизнедеятельности и жизнеобеспечения:

- атомной, тепловой, гидравлической энергетике;

- нефтегазохимии на магистральных трубопроводных системах, хранилищах, транспортных объектах;

- в горнодобывающей промышленности (шахтах, разрезах, тоннелях);

- в строительном комплексе на крупных гражданских объектах и зданиях оборонных предприятий.

Во всех отмеченных сферах ключевое значение приобрели две характеристики на каждом из отрезков времени Δτ (от 10 ÷ 50 лет):

- вероятность (частота) возникновения неблагоприятных ситуаций – отказов, аварий и катастроф:

Р(τ)=(np (τ))/(Na⋅Δτ); (1)

- годовой ущерб (объектовый или экономический) на одно неблагоприятное событие:

U(τ)=(Ua (τ))/np, (2)

где np (τ) - число возникших неблагоприятных ситуаций в заданной сфере функционирования;

Na- общее анализируемое число объектов;

Ua (τ) - общий суммарный ущерб (по всему числу погибших и травмированных людей или числу объектов техносферы, или природной среды).

Параметры P(τ) и U(τ) в комбинации количественно определяют риск R(τ) - главный параметр безопасности и защищенности [5].

R(τ)=FR {P(τ)⋅U(τ)}≈P(τ)⋅U(τ) (3)

Функционал FR для больших интервалов времени Δ(τ) на основе анализа отказов, аварий и катастроф описывается степенной функцией, а для интервалов Δτ=1 год по (3) можно использовать перемножение вероятностей P(τ) и ущербов U(τ).

На рис. 1 показана обобщенная зависимость «U – P» для широкого круга объектов техносферы (включая морские подводные). При этом размерность для U – долл. США, для Р – 1/год (тогда R по (3) будет иметь размерность долл./год).

Верхняя линия определяет критические значения R_к (τ) рисков, ущербов U_к (τ) и вероятностей Р_к (τ), относящиеся к отказам, авариям и катастрофам. Если ввести запасы n_R по рискам, как в традиционных требованиях по прочности, ресурсу, живучести, то можно установить приемлемые (допускаемые) риски:

[R]=[R(τ)]=(Rк (τ))/nR ; Rк (τ)=Рк (τ)⋅Uк (τ) (4)

Величины nR следует принимать на уровне 2 ≤ nR≤ 5. По выражению (4) верхняя кривая предельных рисков Rк (τ) опускается вниз с учетом величины nR. Тогда на рис. 1 образуются три расчетные области:

- область безопасных (допускаемых) состояний R(τ)≤[R(τ)] - зеленая;

- область опасных состояний [R(τ)]≤R(τ)≤Rк(τ) - красная;

- область запредельных состояний R(τ)≥Rк (τ).

Задача проектирования, создания и эксплуатации морских трубопроводов и объектов сводится к тому, чтобы удовлетворить условия (4) на всех стадиях жизненного цикла с учетом указанных выше природных, техногенных и антропогенных повреждающих и поражающих факторов. Из этого следует возможность оценки безопасности [4 - 6].

S(τ)=[R(τ)]-R(τ) (5)

Если выполнены требования по выражению (4), то состояния морских подводных трубопроводов и объектов характеризуются точками в зеленой, допускаемой области по рис. 1 и величина положительна (S(τ)≥0) и наоборот. Требуемая степень безопасности S(τ) достигается двумя путями:

- снижением формирующихся рисков R(τ);

- принятием решений об увеличении приемлемых рисков [R(τ)].

По первому пути можно идти в случае проектного, штатного функционирования морских подводных трубопроводов и объектов, а по второму – при возникновении опасных процессов – санкционного давления, несанкционированных, террористических или военных воздействий. При указанных выше n_R уровень анализируемых показателей безопасности может составлять (0,2 ÷ 0,5) Rк (τ).

Выражения (4), (5) являются основой для расчетного определения защищенности морских подводных трубопроводов и объектов от отказов, аварий и катастроф.

Z(τ)=1-R(τ)/[R(τ)] (6)

По выражению (6) показатель защищенности Z(τ) является безразмерной величиной. Защищенность считается обеспеченной, если 0≤Z(τ)≤1 и наоборот, что соответствует тем же рискам R(τ) - не более (0,2 ÷ 0,5) Rк (τ).

Для указанного выше достижения заданных приемлемых рисков [R(τ)] необходимо предусматривать [5, 6] в проектах и программах исследований комплексы научных, методических, организационных, исследовательских, конструкторских, технологических и надзорных мероприятий с обязательными экономическими затратами

ZR (τ)=1/m_z {R(τ)-[R(τ)]}, (7)

где mz - коэффициент эффективности экономических затрат на снижение рисков до приемлемого уровня.

Как показывает опыт передовых отраслей (атомной энергетики, ракетно-космической и авиационной техники), на практике можно достичь величин mz в интервале от 3 до 5, а в ряде случаев и выше [5, 6].

Из сопоставления (7) с (5) и (6) следует, что величины рисков R(τ), Rк (τ) и [R(τ)] являются базовыми критериальными для обоснования и обеспечения безопасности S(τ) и защищенности Z(τ) морских подводных трубопроводов и объектов. Этим определяется суть риск-ориентированного метода обоснования безопасности с учетом требований [1 - 3] и с использованием научно-методических разработок [5 - 6].

2.1. Расчетно-экспериментальное обоснование рисков, безопасности и защищенности

Основными параметрами рисков R(τ), безопасности S(τ) и защищенности Z(τ) по выражениям (3) и (4) являются вероятности Р(τ) возникновения неблагоприятных событий и сопутствующие им ущербы U(τ). Величины Р(τ) для морских подводных трубопроводов и объектов могут быть установлены двумя методами:

- анализом возникших отказов, аварий и катастроф по (1) для функционирующих морских подводных трубопроводов и объектов;

- расчетно-экспериментальными процедурами.

Во втором случае необходимо:

- получение статистической расчетно-экспериментальной информации обо всех спектрах эксплуатационных нагрузок Qэ (τ) в штатных и нештатных ситуациях

Qэ (τ)=FQ {Qшэ (τ),Q_"нш"э (τ)}; (8)

- расчет напряженно-деформированных состояний σэ(τ) -еэ(τ) в критических элементах, зонах, сечениях и точках

{σэ (τ)-eэ (τ)}=F{Qэ (τ)}. (9)

Получаемые расчетом и экспериментами величины σэ (τ) и еэ (τ), как и риски R(τ) по (4) не должны превышать допустимых и критических значений

{σэ (τ),eэ (τ)}≤{[σ],[e]}={(σк (τ))/nσ ,(eк(τ))/ne }, (10)

где nσ,ne - запасы по напряжениям и деформациям соответственно (nσ≤ne).

Критические величины σк (τ) и ек (τ) обычно устанавливаются по экспериментам до разрушения на стандартных лабораторных образцах, моделях и натурных несущих элементах. Для детерминированных расчетов используются средние значения экспериментальных характеристик σк (τ), ек (τ) для данного времени τ или циклов N. Для вероятностных расчетов испытываются серии из nэ образцов (моделей и натурных элементов). По аналогии с (1) получают функции плотности, вероятности Р(τ) и вероятности Рк (τ) при расположении результатов в i-ряд (по мере возрастания или убывания) для σк (τ), ек (τ) по (10)

Рк (τ)=(iк-0,5)/nэ (11)

По статистическим расчетам nэ экспериментов с определением штатных и нештатных эксплуатационных воздействий устанавливаются функции плотности вероятности Р(τ) и вероятностей для σэ (τ), еэ (τ) по (8), (9)

Рэ (τ)=(iэ-0,5)/nэ (12)

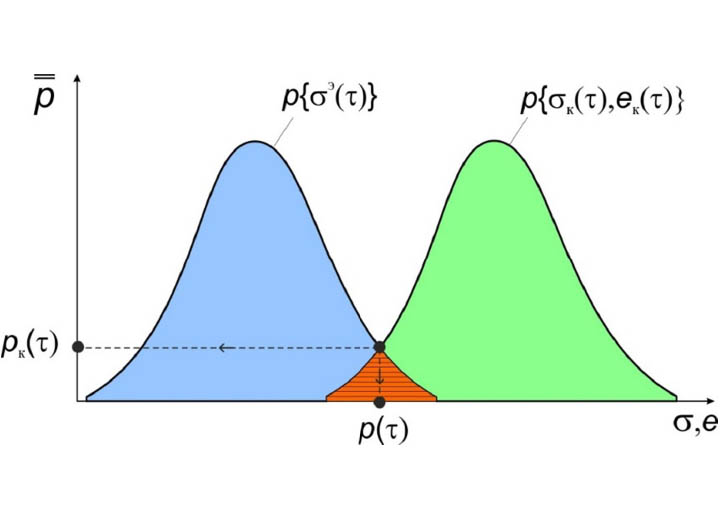

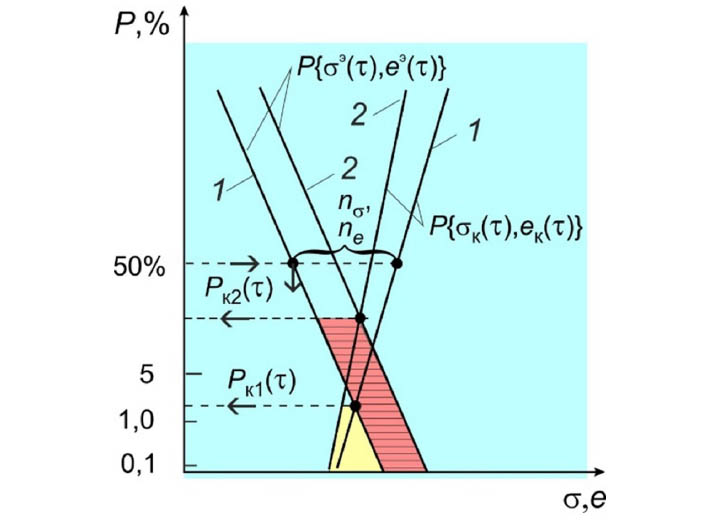

Этот подход схематически показан на рис. 2.

Рис. 2. Функции плотности вероятности и вероятности для эксплуатационных (э) и критических (к) состояний в штатных (1) и нештатных (2) ситуациях

Вероятности разрушения Рк2 (τ)>Pк1 (τ) сопоставляются с вероятностями р(τ) по (1) и принимаются для подготовки заключений о рисках. При этом учитываются такие положения теорий прочности, ресурса, безопасности и защищенности, как:

- отказы вследствие накопления повреждений в штатных ситуациях;

- образование и развитие трещин в аварийных ситуациях;

- полные разрушения в катастрофических ситуациях.

Для каждой из указанных ситуаций оцениваются ущербы и сопоставляются с ущербами U(τ) по (2). По полученным значениям Р(τ) и U(τ) на основе (3) определяются и по (4) нормируются риски R(τ),Rк (τ),[R(τ)].

Это является основанием для количественных оценок безопасности S(τ) по (5), защищенности по (6) и расходов ZR (τ) на их обеспечение по (7).

3. Классификация рисков, объектов и опасных состояний

Как следует из рис. 1, для функционирующей и перспективной техносферы с учетом всё нарастающего спектра опасностей, вызовов и угроз наблюдается непрерывное увеличение рисков R(τ) и Rк (τ) и повышение требований к безопасности S(τ) и защищенности Z(τ) от отказов, аварий и катастроф. К настоящему времени в нашей стране и за рубежом стало общепринятым и закрепленным в руководящих документах [1 - 3] применение риск-ориентированного подхода [1 - 5]. С учетом этого были предложены определенные системы классификации этих опасностей объектов и различных уровней риска. В рамках развития и научно обоснованных классов опасностей были предложены следующие i-семь (i = 1, 2, 3, …, 7): 1 – локальные (опасные для деталей и узлов); 2 – объектовые (опасные для объектов в пределах промплощадки); 3 – местные (опасные для муниципальных территорий); 4 – региональные (опасные для территорий региона); 5 – национальные (опасные для государства); 6 – глобальные (опасные для сопредельных государств); 7 – планетарные (опасные для всей планеты). Ущербы U(τ) растут, а вероятности Р(τ) снижаются при увеличении i (рис. 1), что обусловливает увеличение рисков от Rк1 (τ) до Rк7 (τ).

Такая закономерность изменения рисков Rкi позволяет провести категорирование опасности морских подводных трубопроводов и объектов. Основы категорирования представлены в [5 - 6]. В нашей стране выделены 4 категории с учетом федерального законодательства, решения Госсовета и Совета Безопасности Российской Федерации 2003 г, рекомендаций МЧС России, Ростехнадзора, а также Государственных, Парламентских комиссий по расследованию крупных аварий и катастроф. В их число по рис. 1 входят:

- крупносерийные объекты технического регулирования – ОТР (технологические трубопроводы, элементы подводного добычного оборудования) с большим опытом проектирования, изготовления и использования;

- серийные потенциально опасные объекты – ПОО (технологические трубопроводные системы, добычные комплексы, резервуары надводно-подводные, бурильные установки);

- мелкосерийные критически важные объекты – КВО (крупные морские платформы и их подводные опоры, протяженные магистральные трубопроводы);

- крупнейшие единичные стратегически важные объекты – СВО (уникальные морские платформы с развитой системой наклонного бурения, уникальные надводные мосты и их надводные опоры, атомные подводные лодки с ядерным оружием).

Указанным объектам соответствуют свои области параметров U,P и Rкi (τ). В соответствии с [1 - 3] и учетом [5 - 6] важность развития и применения риск-ориентированного подхода на основе (1) - (12) повышается по цепочке ОТРхПООхСВОхКВО.

4. Построение комплексных систем защиты

Безопасность S(τ) и защищенность Z(τ) по критериям рисков приобретают особую актуальность для критически и стратегически важных морских подводных объектов. Это следует из рис. 1, 2, выражений (5), (6) и данных п. 3. Общая методология анализа, исследований, построения, создания и функционирования сложных и дорогостоящих систем защиты от всего спектра повреждающих и поражающих факторов в С-П-Т системе представлена в [5, 6]. Отсутствие надлежащих защитных систем приводит к многомиллиардным ущербам U(τ), что подтверждено тяжелыми катастрофами на крупных морских платформах, атомных подводных лодках, магистральных трубопроводах.

Рис. 3. Типы защиты, диагностики и мониторинга состояния морских подводных трубопроводов

С учетом требований [1 - 3], развитой научно-методической базы и достигнутого уровня теории защищенности современная принципиальная структурная схема её обеспечения представлена на рис. 3. Здесь учтены разработки РАН, МЧС России, Минобороны, Минпромторга, Росатома, Ростехнадзора, Морского регистра, Военмех.

В число рисков защит включены:

- жесткая защита (1) со своими компонентами (включая защиту по принципам «труба в трубе», глубокие закрытые траншеи, укрытые плитами, кожуха для опорных конструкций платформ, мостов);

- функциональная защита (2), основанная на использовании в системах управления функционированием специальной диагностики опасных воздействий и включение автоматизированных защитных устройств (клапанов, задвижек, люков безопасности);

- естественная защита (3), когда при проектировании и строительстве учитываются природные защитные возможности (профиль донных грунтов, подводные течения, система приливов – отливов, цунами);

- охранная защита (4), когда обеспечивается контроль воздушный, надводный и подводный обстановки в зонах залегания подводных трубопроводов и объектов с последующим проведением защитных операций (против беспилотных надводных и подводных катеров и летательных аппаратов, террористов, неспнкционных воздействий соседних морских судов).

Чем сложнее, ответственне и дороже защищаемый объект (ОТР – ПОО) и выше уровень рисков R(τ) и Rк (τ), тем важнее становится комбинированная защита с включением всех её компонентов (1 – 4) для рассмотренных выше i-категорий аварий и катастроф (i=1, 2, 3, …, 7). В такой постановке проблемы повышения защищенности стали крайне актуальны с началом в 2022 г. специальной военной операции и резким усилением противостояния России военному блоку НАТО.

Заключение

Проблемы безопасности и защищенности морских подводных трубопроводов и объектов широкого гражданского и оборонного назначения вошли в круг современных и актуальных проблем национальной безопасности [1], научно-технологического развития страны [2] и начала реализации морской доктрины [3]. Указы Президента Российской Федерации, решения Совета Безопасности, Комитетов по обороне и безопасности Федерального Собрания, научно-методические разработки, федеральное законодательство, РАН и ведущих НИИ и КБ отраслей создают основу для перехода к первоочередному обоснованию, обеспечению и повышению безопасности и защищенности морских подводных трубопроводов и объектов. Общую выработку межисциплинарных и межотраслевых методов анализа, нормирования и сопровождения возникших проблем в течение трех последних лет осуществляют соответствующий Межведомственный экспертный совет (МЭС) во взаимодействии с указанными выше государственными структурами.

С 2022 г. МЭС была реализована система мероприятий:

- заседания Комиссии РАН по техногенной безопасности, совещания в Минпромторге, Совете Федерации, Ростехнадзоре, согласований с Морской коллегией;

- научно-технические круглые столы и конференции в информационном центре при Правительстве Российской Федерации, в научно-производственных и конструкторских центрах С-Петербурга, Астрахани, Москвы;

- публикации итоговых документов МЭС в информационных справочных материалах и специальных выпусках журнала «Морская наука и техника».

В подготовке и проведении этих мероприятий активно участвовали А.С. Авдонкин, Д.В. Вавилов, В.Ю. Занин, А.А. Зеленин, А.В. Камшуков, С.Л. Колбин, А.М. Лепихин, В.В. Лещенко, Н.А. Махутов, Н.А. Надеин, Е.М. Морозов, А.А. Пащенко, Е.Г. Пащенко, Е.М. Подоляко, И.В. Помылев, С.А. Тимашев, Г.И. Шмаль.

Итоговые предложения по их результатам, подлежащие обсуждению и принятию, приведены в [7]. Здесь отмечена настоятельная необходимость, своевременность и перспективность создания эффективной государственной системы безопасности морской нефтегазовой инфраструктуры, способной адекватно реагировать не только на традиционные опасности природно-техногенного характера, но и новые угрозы и вызовы международного, геополитического, санкционного и военного обострения и противостояния. С учетом этих определяющих факторов предложены формирование и реализация основополагающих научных, технических, нормативных и организационных решений по проектированию, строительству, диагностике и мониторингу состояния морской подводной инфраструктуры для всех стадий жизненного цикла.

Для этого необходимы:

- формирование проекта Федерального закона о безопасности морских нефтегазовых объектов;

- определение и назначение Правительством Российской Федерации специализированного уполномоченного федерального органа исполнительной власти;

- регулирование взаимодействия Совета Безопасности, Морской коллегии с научными, промышленными и надзорными органами;

- актуализация проблем безопасности и защиты морских объектов и инфраструктур, имеющих критически и стратегически важное значение для национальной безопасности.

Решение этих проблем и вопросов в ближайшей (до 2030 г.) и отдаленной (до 2050 г.) перспективе в соответствии с [1 - 3] представляется возможным на основе передовых достижений в области фундаментальной науки и приоритетных прикладных разработок в рамках объявленного десятилетия науки и технологий.

Литература

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. N 400.

2. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Утверждена Указом Президента РФ от 28.02.2024 N 145.

3. Морская доктрина Российской Федерации. Утверждена Указом Президента РФ от 31 июля 2022 г. N 512.

4. ГНТП «Безопасность населения и народнохозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф". Концепция и итоги работы 1991-1992 гг. - Москва: ВИНИТИ, 1993.

5. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. – М.: МГОФ «Знание», 1998-2025, тома 1 – 73.

6. Махутов Н.А. Безопасность и риски: системные исследования и разработки. – Новосибирск, Наука, 2017. – 724 с.

7. Лещенко В.В. Морской нефтегазовой инфраструктуре – эффективную государственную систему безопасности. Морская наука и техника, 2025, №23, стр. 15-17.