Дата публикации 25 ноября 2025 | |

Источник

Морское Информационное Агентство |

Смертельно опасным оружием подводные лодки стали только после появления в начале ХХ века дизельных двигателей на субмаринах. Именно дизель-электрические двигатели позволили подводным лодкам плавать с необходимой скоростью и на достаточные расстояния, чтобы перехватывать торговые суда и стать реальной опасностью для боевых кораблей противника.

В начале XX века Россия входила в число самых развитых и благополучных стран мира, а по темпам роста национального дохода, производительности труда и уровню концентрации производства ей вообще не было равных.

Страна переживала настоящий технологический бум. Российские корни у первых в мире: самолёта, электрического трамвая, лампы накаливания, радиотелеграфа, ранцевого парашюта, арктического ледокола… Первая в мире дизель-электрическая подводная лодка «Минога» тоже была русской.

Главный конструктор

Появление «Миноги» связано с уроками Русско-Японской войны 1904–1905 гг., в которой впервые в военной истории участвовали подводные лодки.

12 миноносок, как еще тогда называли подлодки, были доставлены на Дальний Восток для усиления русского флота по самой длинной железной дороге в мире — Транссибу. Это была беспрецедентная перевозка кораблей водоизмещением более 100 тонн на расстояние около 10 тысяч километров — от Балтики к Тихому океану.

ойтись подлодками небольшого водоизмещения и для охраны водного района, и для действий на коммуникациях противника. Поэтому Морской технический комитет (МТК) принял решение о начале работ над созданием лодок двух новых типов: крейсерской - с большим (350–400 тонн) водоизмещением, действующей в открытом море, и небольшой - водоизмещением 100–150 тонн для охраны побережья. Следует учесть, что это было время, когда во всех флотах мира подводные лодки считались пригодными только для обороны побережья, и никто не думал о выходе на морские просторы. Так что решение русского МТК — это прозорливый взгляд в будущее.

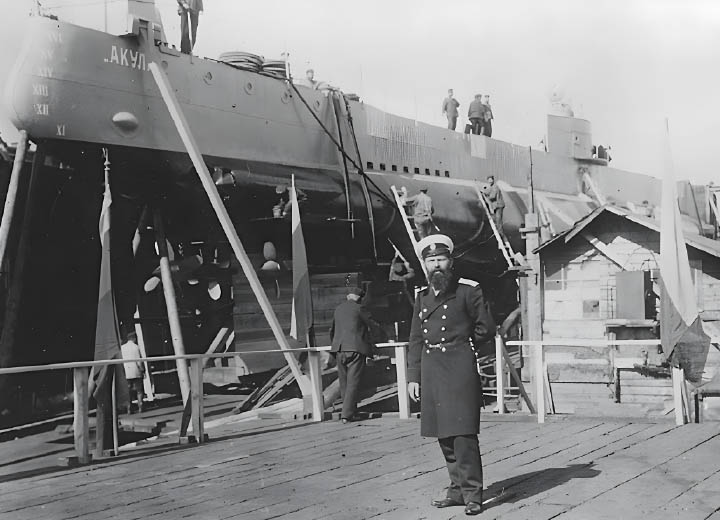

Иван Григорьевич Бубнов (1872-1919) - выдающийся русский корабельный инженер. Создатель русской школы проектирования подводных лодок. Автор и участник создания проектов подводных лодок «Дельфин» «Касатка», «Минога», «Акула», типов «Барс», «Морж».

В качестве лодки второго типа и была спроектирована «Минога». Её создатель корабельный инженер Иван Бубнов — главный конструктор русских подводных лодок начала ХХ века. Именно Бубнов предложил революционную на тот момент идею установить на «Миноге» два более безопасных и надежных мотора конструкции Рудольфа Дизеля вместо бензиновых двигателей, в результате чего резко снизилась вероятность возникновения пожаров и взрывов и значительно увеличилась автономность корабля.

Кроме дизельных двигателей, «Миногу» отличало еще одно радикальное новшество — размещенные внутри корпуса трубчатые торпедные аппараты, что позволило не только повысить точность стрельбы, но и брать на борт запасные торпеды.

Подводные лодки, построенные по этим проектам, получили впоследствии названия «Минога» (малая) и «Акула» (большая). Обе лодки МТК посчитал «опытными, постройка которых должна послужить к самостоятельному развитию отечественного подводного строительства».

МТК одобрил проект Бубнова и 9 февраля 1906 года выдал Балтийскому заводу в Санкт- Петербурге наряд на строительство подводной лодки «Минога». В том же месяце была заказана сталь для корпуса и начата разработка рабочих чертежей.

Спуск подводной лодки на воду состоялся 11 октября 1908 года.

В октябре 1909 года «Минога», после заводских испытаний, вошла в состав Балтийского флота и начала свою службу.

Первым командиром «Миноги» был лейтенант А.В. Бровцын. Осенью 1912 года его сменил лейтенант А.Н. Гарсоев (Гарсоян), командовавший до этого подводной лодкой «Почтовый». Зимой 1912-1913 гг. «Минога» находилась в Порту Императора Александра III в Либаве (ныне Лиепая в Латвии) и обеспечивала занятия Учебного отряда подводного плавания.

Как дочь адмирала спасла субмарину

По ходатайству Гарсоева команду «Миноги» заменил экипаж с подлодки «Почтовый», к которому лейтенант привык и сработался. Новое судно в ремонте не нуждалось, так что команда больше отдыхала, нежели изучала новую субмарину, полагаясь на свой опыт, приобретенный на «Почтовом». Расслабились… Чему, в известной мере, способствовало и увлечение молодого командира подлодки Еленой (Люси) Левицкой, дочерью командира бригады подводных лодок Балтийского моря контр-адмирала Павла Павловича Левицкого.

«Миногу», поднятую со дна, доставили в Либаву и позже восстановили.

В конце концов девичье сердце дрогнуло, и Елена Павловна согласилась на вечерний променад с Александром Николаевичем. И хотя у Гарсоева на этот день (23 марта 1913 года) для тренировки команды было запланировано первое практическое погружение «Миноги» лейтенант посчитал, что к условленному времени встречи с Люси он успеет вернуться.

Но, как известно: «Человек предполагает, а Бог располагает».

При погружении по недосмотру одного из членов экипажа в машинное отделение хлынула вода и «Минога» затонула. «Причиной потопления на Либавском рейде подводной лодки «Минога», происшедшего 23 марта сего года, было то, что неубранный сверток ветоши и два семафорных флажка оставленный в кожухе рубки попал под клапан вентиляционной трубы, не дав возможности плотно закрыть его» — установила комиссия, расследовавшая эту аварию.

Командир затонувшей подлодки приказал отдать спасательный буй. Буй всплыл, к нему подошла шлюпка с конвоировавшего «Миногу» портового катера. Поняв, что лодка всплыть не может, катер отправился с тревожными гудками в гавань, но на подходе к Либаве сел на мель. Радиопередатчика на катере не было, а потому на берегу никто не узнал о случившемся ЧП.

Между тем события на лодке развивались по наихудшему сценарию: вода хлынула в машинное отделение, затопив аккумуляторные батареи, из которых начал выделяться хлор. Моряки, сгрудившиеся в противоположном конце лодки, вынуждены были дышать смесью ядовитых газов. На глубине 30 метров «Минога» превращалась в стальной гроб…

А в это время по набережной в одиночестве прогуливалась Елена Левицкая. Время бежало, но кавалер, приславший накануне свидания огромную корзину с лилиями, так и не объявился. Возмущенная Люси возвратилась домой и пожаловалась отцу на поведение офицера его бригады, который выставил её на посмешище: «Как он мог?!»

Отец-адмирал тут же звонит в штаб бригады и узнаёт, что ни «Минога», ни её катер-конвоир до сих пор с задания не вернулись…

Так началась спасательная операция. Вскоре обнаружили сидящий на мели катер и по указанным координатам нашли торчащую из воды корму подлодки. К месту аварии прибыли буксиры с водолазами, моряки и офицеры — слушатели Учебного отряда подводного плавания. Около часу ночи корма лодки была поднята и при свете прожектора на поверхности воды показался входной люк. Состояние большей части команды лодки и командира А. Гарсоева было столь тяжёлым, что, по мнению спасателей, «…промедли Люси Левицкая в ожидании своего кавалера ещё минут тридцать-сорок и из лодки были бы подняты только бездыханные трупы».

Вот как рассказала о драме в Балтийском море самая влиятельная и массовая газета того времени «Русское слово»: «ПЕТЕРБУРГ, 28, III. (По телефону). В рапорте начальника первой минной дивизии Балтийского моря приводятся подробности аварии подводной лодки «Минога».

Как у нас уже сообщалось, команда лодки провела под водой более 10-ти часов. Внешнее состояние спасенных — сообщается в рапорте, — было ужасно после всего ими пережитого. Унтер-офицер Назаревский временно помешался. Минный машинист Крючков был без сознания. Боцман Обремский проявил признаки сумасшествия и был страшно слаб. Лейтенант Гарсоев, командир лодки, бывший в последнее время без сознания, пришёл в чувство, как только открыли люк.

Позже всех снят был с затонувшей лодки боцман Гордеев, который оказался в кормовой части, отрезанным от остальной команды. По докладу командира «Миноги» лейтенанта Гарсоева, поведение боцмана Гордеева во время аварии является выдающимся, выше всяких похвал. Ни на минуту не потерявший самообладания, подбадривавший всех окружающих нижних чинов личным примером и распорядительностью, боцман Гордеев принял командование лодкой от лейтенанта Гарсоева, позвавшего его с этой целью и сейчас же потерявшего сознание. Выносливость боцмана Гордеева изумительна. Он пробыл в затонувшей лодке дольше всех. Нам сообщают, что весь экипаж подводной лодки «Минога» получит исключительные награды. Командир лодки получит следующий чин, боцман Гордеев будет произведён в офицеры, всем остальным будут пожалованы знаки отличия.»

По личному распоряжению Николая II, через 6 дней после аварии Гарсоеву присвоили чин старшего лейтенанта «за отличия по службе», боцманмат Гордеев стал унтер-офицером 2-й статьи. Начальство отметило: «поведение рулевого боцманмата Гордеева во время аварии является выдающимся, выше всякой похвалы: ни на минуту не терявший самообладания, подбадривающий всех окружающих нижних чинов словами, личным примером и распорядительностью, боцманмат Гордеев за несколько времени до того, как открыли люк, принял лодку от лейтенанта Гарсоева, позвавшего его с этой целью и сейчас же потерявшего сознание. Выносливость боцманмата Гордеева изумительна: он пробыл в затонувшей лодке долее всех и был спасён около трёх часов ночи, от всякой помощи отказался, и сейчас же справился об участи командира и остальных нижних чинов».

Остальные все 18 подводников награждены Знаком отличия ордена Св. Анны. Команде был дан двухмесячный отпуск.

Из аварии был извлечен практический урок – на подводных лодках следующих проектов все клапана вентиляции стали открываться только внутрь корпуса.

Поклон подводникам

По одной из легенд, когда накануне Первой мировой в Адмиралтейство поступило ходатайство о повышении жалования подводникам, то его удовлетворили со словами: «Можно и прибавить, всё равно перетонут».

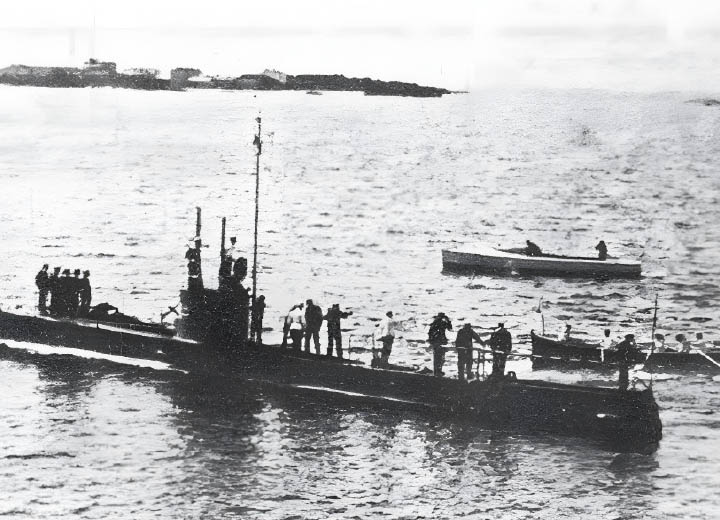

Команда подводной лодки «Минога» в годы Первой мировой войны. По штату экипаж лодки 22 человека: 2 офицера, 2 кондуктора и 18 нижних чинов. Ноябрь 1915 г.

На подводных лодках первой четверти 20 века условия для отдыха экипажа были весьма скромны. Для офицеров была небольшая кают-компания, оборудованная по периметру узким диванчиком, таким же столиком и буфетиком. Нижние чины спали на рундуках для хранения мин. Свидетельство очевидцев: «Команда спит, хорошо, если, свернувшись «калачиком», а то, сидя или полустоя…». Тяжелые условия складываются для лиц, обслуживающих дизели – «огромные «швейные машины», дающие до 200 взрывов в минуту, плюют на подошедшего к ним близко горячим маслом…»

Общее впечатление от пребывания на подводной лодке один из журналистов резюмировал так: «Когда вы встречаете матроса, у которого на ленточке напечатано «подводное плавание», снимайте Вы скорее шляпу и кланяйтесь ему скорее вслед пониже; он этого вполне заслужил».

Вместо эпилога

Иван Григорьевич Бубнов — не только создатель русской школы проектирования подводных лодок, но и руководитель разработки на Балтийском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге линкоров — дредноутов типа «Севастополь».

Прожив всего 47 лет, он внес неоценимый вклад в развитие теории и практики отечественного кораблестроения. По его проектам были построены 32 подводные лодки и 7 российских линкоров.

Был награжден орденами Российской империи: Святого Станислава I, II и III степеней (1915, 1906, 1900), Святой Анны II и III степени (1910, 1903), Святого Владимира III и IV степени (1914, 1911), медалями.

Возвращаясь из командировки в начале марта 1919 года, он заразился тифом и скончался в больнице. Похоронили главного конструктора русских подводных лодок начала ХХ века в Санкт-Петербурге на Смоленском православном кладбище. Много позже на доме, где он жил, установили памятную доску.

Александр Николаевич Гарсоев после «Миноги» командовал новейшей подлодкой типа «Барс» — «Львицей». В Красном Флоте Гарсоев возрождал Учебный отряд подплава, создавал морские силы на Азовском и Черном морях, преподавал в Военно-морской академии, где организовал новую кафедру — тактики подводных лодок.

Из аттестации 1928 года, подписанной начальником Военно-Морских Сил РККА Р.А. Муклевичем: «Исключительно добросовестного отношения к делу. Работает не жалея себя. Огромные знания и феноменальная память. Подводное плавание, как своим сохранением, так и теперь новостройками, обязано А. Н. Гарсоеву весьма многим. Хороший, честный человек, но устал и требует любовного к себе отношения — приходится оберегать».

В 1931 году начальника дивизиона подводных лодок Александра Николаевича Гарсоева арестовали по ложному обвинению. Сидел он недолго — быстро разобрались и выпустили, однако и без того подточенное службой на подлодках здоровье не выдержало и через год, в 1934 году, его не стало в возрасте 52 лет.

Александр Гарсоев до конца своих дней остался холостяком.

Елена Павловна Левицкая, сыгравшую фактически главную роль в спасении затонувшей «Миноги», не стала связывать свою жизнь с подводником-экстремалом и вышла замуж за судового врача крейсера «Авроры» Николая Ивановича Башкирцева. Пережила со старшей сестрой Марией (ослепшей от голода) блокаду Ленинграда. Сёстры Левицкие доживали вместе свой век и умерли с разницей всего в три месяца в 1979 году.

«Минога» Первую Мировую войну встретила в составе 1-го дивизиона Бригады подводных лодок Балтийского флота и совершила 14 боевых походов. Половина экипажа лодки была отмечена Георгиевскими крестами или медалями, причём некоторые получили по нескольку георгиевских наград.

После Октябрьской революции вошла в состав Красного Балтийского флота, а в ноябре 1918 года подлодку отправили по железной дороге в Саратов, откуда на буксире по Волге до Астрахани.

В составе Астрахано-Каспийской и Волжско-Каспийской флотилии участвовала в гражданской войне, в бою с английскими кораблями у форта Александровский (северо-западного побережье полуострова Мангышлак в Казахстане).

В 1925 году из-за износа всех механизмов «Миногу» исключили из состава РККФ и в Бакинском военном порту разобрали на металлолом.

«Минога» стала этапным проектом в отечественном подводном судостроении. 16-летняя служба подлодки подтвердила правильность конструктивных решений, предложенных Иваном Григорьевичем Бубновым. Опыт эксплуатации «Миноги» со всеми своими достоинствами и недостатками был учтён советскими конструкторами при создании дизель-электрических подводных лодок.

По волнам памяти. Субмарина Петра I.

История строительства подводных лодок в России традиционно ведет свой отсчёт от деревянного «потаённого судна» Ефима Никонова, которое он построил в 1721 году по указанию императора Петра I. В челобитной, поданной в 1718 году на имя царя, плотник из Подмосковья утверждал, что «сделает он к военному случаю на неприятелей угодное судно, которым на море, в тихое время, будет разбивать корабли, хотя б десять, или двадцать, и для пробы тому судну учинит образец». В том же письме было сказано, что это судно «будет ходить в воде потаённо».

Копия «потаённого судна», стоит на берегу Невы в Сестрорецке, недалеко от Санкт-Петербурга.

«Потаённое судно» было изготовлено из дуба, олова и кожи и было длиной 17 футов (5185 мм), в самом широком месте диаметр судна составлял 7 футов (2135 мм). Предполагалось, что экипаж подводной лодки будет состоять из четырех человек.

На испытаниях судно погрузилось слишком резко, повредило дно и чуть было не затонуло. Однако Пётр объявил, чтобы «никто мастеру сего конфуза в вину не ставил» и благословил дальнейшие испытания.

Остается только гадать, каким мог стать подводный флот России в XVIII веке, если бы в 1725-ом не умер царь-реформатор. Ефима Никонова, который лишился своего покровителя, быстро разжаловали из «мастера потаённых судов» в обычные корабельные плотники и отправили на верфь в Астрахань.