Дата публикации 6 ноября 2025 | |

Источник

Морское Информационное Агентство |

А.М. Лепихин, д.т.н., НТЦ «Нефтегаздиагностика», г. Москва, главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий, г. Новосибирск.

Безопасность морских нефтегазовых объектов (МНГО) на континентальном шельфе является одним из ключевых приоритетов Морской доктрины Российской Федерации. Различные аспекты обеспечения безопасности МНГО активно обсуждаются как на государственном, так и на отраслевом уровнях. Проводится постоянное совершенствование нормативно-правовой и технической базы обеспечения безопасности. За короткое время, в основном благодаря компаниям «Газпром» и «ЛУКОЙЛ», на основе мирового опыта были созданы отечественные технологии и стандарты обеспечения безопасности МНГО с учетом особенностей континентального шельфа России. Большую роль в обеспечении безопасности МНГО играют Ростехнадзор и Российский морской регистр судоходства. Особое внимание этой проблеме уделяет Межведомственный экспертный совет (МЭС) по безопасности морских подводных трубопроводов и объектов. Основной акцент деятельности МЭС направлен на разработку стратегии обеспечения безопасности МНГО и формирование современных концепций нормативно-правовой и технической базы [1-3].

За последние годы во многих промышленно развитых странах произошли заметные изменения в законодательствах о безопасности и защищенности опасных технических объектов. Господствующий предписывающий подход, определяющий конкретные методы и процедуры обеспечения безопасности, постепенно заменяется функциональным подходом, задающим цели безопасности и желаемые результаты, в то время как методы достижения этих результатов формируются на уровне отдельных компаний. Эти изменения затрагивают и МНГО. В настоящее время предписывающий подход в отношении безопасности МНГО доминирует в законодательстве США, Англии, Мексики, Бразилии и России. Согласно этому подходу, безопасность обеспечивается за счет соблюдения требований законов, предписывающих правил и инспекций. В Норвегии и ЕС предпочтение отдается функциональному подходу, основанному на рисках, как целевых показателях. При этом на нижнем, корпоративном, уровне вводится принудительное саморегулирование и внутренний контроль обеспечения безопасности.

В Российской Федерации система обеспечения безопасности МНГО находится в стадии формирования. В настоящее время проходит согласование проект Закона «О морских нефтегазовых объектах и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Принимая это во внимание, рассмотрим некоторые особенности обеспечения безопасности МНГО на российском шельфе, с учетом зарубежного опыта.

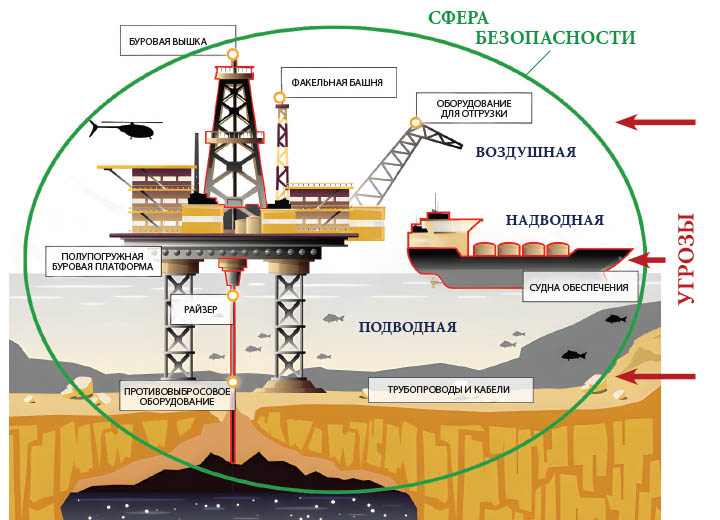

Рисунок 1 – Сфера безопасности морских нефтегазовых объектов

Исходя из значимости МНГО для нефтегазовой отрасли и энергетики России, эти объекты следует рассматривать как стратегически важные объекты. Однако даже в этом классе объектов МНГО имеют существенную специфику. Сфера их безопасности охватывает подводную, надводную и воздушную области (рис. 1). Поэтому для обеспечения безопасности МНГО необходимо учитывать угрозы, возникающие в каждой из этих областей и обеспечивать защищенность от этих угроз.

Современное положение с обеспечением безопасности МНГО характеризуется следующими обстоятельствами:

МНГО рассматриваются как опасные производственные объекты, с требованиями безопасности, регулируемыми Федеральными законами №116-ФЗ, №184-ФЗ, №384-ФЗ и промышленными нормами безопасности;

контроль безопасности осуществляется периодическим техническим диагностированием конструкций и локальными системами мониторинга технического состояния;

нормативная база проектирования, эксплуатации и обеспечения безопасности преимущественно основана на прямом заимствовании положений зарубежных стандартов.

Согласно Федеральному закону №101-ФЗ от 15.07.1995 г. «О международных договорах» в РФ установлено приоритетное применение международных обязательств (договоров, соглашений, регламентов ЕАЭС и СНГ), что создает угрозы неконтролируемого внедрения разнородных зарубежных стандартов и технологий, не соответствующих конкретным условиям шельфа РФ.

Указанные обстоятельства сдерживают развитие отечественных технологий и техники освоения месторождений на шельфе. Сложившиеся к настоящему времени экономические и политические обстоятельства требуют новых подходов. В первую очередь нужна современная законодательная и нормативная база. При этом необходимы правовые стандарты, определяющие конкретную практику законодательного регулирования безопасности МНГО и применения законов в меняющихся социально-экономических условиях, при том, что содержание законов может оставаться неизменным. Также необходимы современные технические стандарты, охватывающие всю сферу безопасности МНГО и учитывающие весь комплекс возможных угроз. Требуется ускоренное развитие систем ведомственного и корпоративного внутреннего контроля, основанных на отечественных технических стандартах. Крайне необходима дополнительная настройка регулятивной системы и системы лицензирования, с определением границ и условий сочетания предписывающего и функционального подходов к регулированию безопасности.

Одной из особенностей МНГО является высокая конструкционная, производственно-технологическая, организационная и логистическая сложность. Неуклонно возрастает интерактивная сложность, поскольку МНГО являются частью больших нефтегазовых комплексов России. Следствием этой сложности является увеличение числа неопределенностей и непредвиденных результатов функционирования МНГО, которые могут порождать непредвиденные последствия. Существенным фактором является ускорение технологического прогресса и сокращение времени создания новых нефтегазодобывающих объектов на шельфе, при одновременном сокращении возможностей их всеобъемлющего испытания и тестирования для понимания возможных рисков. В силу указанных обстоятельств, надводная и подводная инфраструктура на шельфе становится все более уязвимой. Существующие механизмы реагирования на угрозы устарели. Существующие методы защиты ориентированы в основном на устранение ошибок, повреждений, халатности и просчетов. Нормативно-правовая децентрализация привела к раздробленности систем организационно-технических мероприятий обеспечения безопасности МНГО, защиты от аварий и локализации последствий аварий.

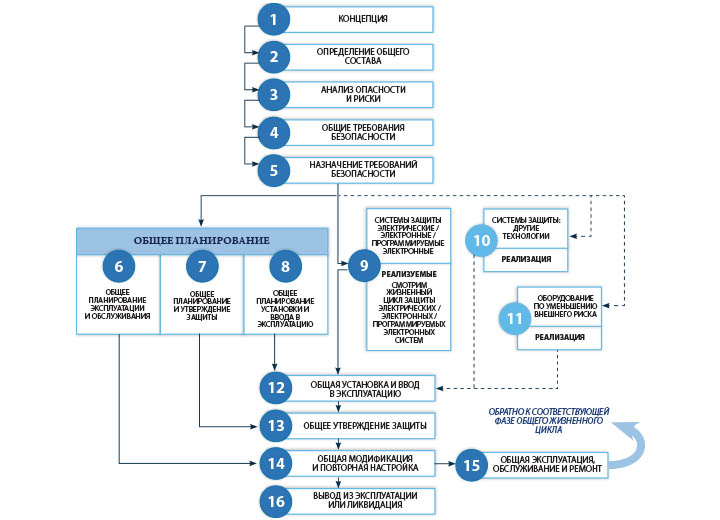

Современные тренды обеспечения безопасности МНГО заключаются в широком использовании информационно-коммуникационных технологий, стационарных и автономных систем контроля и мониторинга технического состояния и обслуживания. Основой построения таких систем являются модели угроз и риска. Эти модели характеризуют уязвимость МНГО к различным факторам внешней среды, а также техногенным и антропогенным факторам. Разработка моделей угроз и риска представляет собой нетривиальные многоуровневые задачи, которые должны охватывать весь жизненный цикл МНГО. Укрупненная схема жизненного цикла МНГО, рассмотренная в работе [4], представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема жизненного цикла морских нефтегазовых объектов [5].

В рассматриваемом контексте модели угроз и рисков должны охватывать всю сферу безопасности, включая подводную, надводную и воздушную компоненты. При этом, помимо внутренних, конструктивно-технологических опасностей, необходимо рассматривать взаимодействие «система – среда», где риски связаны с угрозами, исходящими из внешней среды, и взаимодействие «система – человек», где риски связаны как со случайными угрозами от случайных неумышленных ошибочных действий, так и с целенаправленными злонамеренными угрозами.

Модель угроз H(t) для МНГО задается изменяющимися во времени t структурой ∑(t), природными QE(t), техногенными QT(t) и антропогенными QН(t) воздействиями:

H(t) = {∑(t),QE(t), QT(t), QН(t)} (1)

При этом каждый вид угроз требует систематизации и конкретизации по времени (этапу жизненного цикла), месту и интенсивности проявления. Существенное внимание должно уделяться корреляционным связям угроз, возможностям их одновременного появления.

Модель риска задается вероятностными характеристиками угроз H(t) и их предельно допустимых уровней Hc(t), а так же рисками U(t) от реализации угроз. При наличии такой информации риск R(t) можно определить как вероятность P возникновения ущербов U(t) при превышении допустимого уровня угроз Hc(t):

R(t) = P{U(t),H(t)≥ Hc(t)} (2)

Следует подчеркнуть, что для МНГО риск (2) не ограничивается оценками ущербов от аварий. Риск может и должен учитывать ущербы от санкций, конъюнктуры рынка и других ограничений международного характера.

Указанные модели должны обеспечивать возможность оценки и обоснования: функциональной безопасности Sф; конструкционной безопасности Sк; экологической безопасности Sэ. В качестве основных мер безопасности должны рассматриваться риски: нарушения функционирования Rф; повреждения или разрушения конструкции Rк; загрязнения окружающей среды Rэ. Если задать допустимые уровни рисков [Rф], [Rк], [Rэ], то безопасность МНГО можно представить в виде системы ограничений:

Sф : Rф ≤ [Rф]

S ={ Sк : Rк ≤ [Rк] (3)

Sэ : Rэ ≤ [Rэ]

Построение моделей (1) и (2) является базовым условием для обоснования и обеспечения безопасности МНГО. Только при их наличии возможна разработка эффективных систем противодействия угрозам и смягчения рисков. В настоящее время комплексные модели угроз и рисков для МНГО, с учетом природно-климатических особенностей шельфовых районов России, экономических и политических факторов, не разработаны. В то же время нефтегазодобывающие компании предпринимают попытки создания моделей угроз и рисков в рамках систем корпоративного управления.

Одним из важнейших направлений обеспечения безопасности МНГО является ускоренное развитие методов управления технологической целостностью комплекса добычи углеводородов и управления структурной целостностью инженерных сооружений [5]. Внедрение новых технологий контроля и мониторинга технического состояния МНГО в современных условиях требует междисциплинарного подхода, объединяющего достижения различных областей науки и техники. С учетом специфики сферы безопасности МНГО система управления технологической и конструкционной целостностью должна включать:

системы безопасности технических объектов;

беспилотные летательные аппараты (БПЛА);

специализированные суда;

безэкипажные надводные катера (БЭК);

подводные аппараты (ТНПА и АНПА);

донные базовые станции (узлы связи, обслуживания и зарядки подводных аппаратов) –

в перспективе;

буи наблюдения.

По каждой компоненте технологической и конструкционной безопасности должен быть выделен набор параметров а = {аi }, i = 1, n, подлежащих контролю и мониторингу указанными системами. По условиям безопасности (уровням допустимых рисков) должны быть заданы предельные значения параметров а = {аci }, i = 1, n, при достижении которых должен включаться специальный алгоритм действий систем контроля и мониторинга.

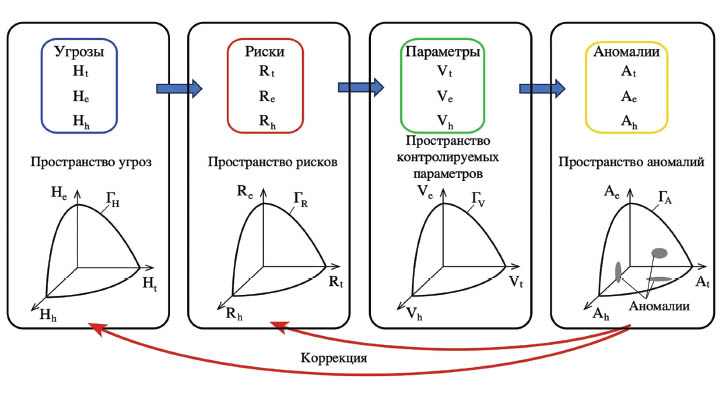

Особо следует обратить внимание на выявление аномальных состояний по комплексу диагностируемых параметров. Аномалии связаны с обнаружением новизны и/или ранее не наблюдавшихся закономерностей в комплексе значений параметров. Аномалии во многих случаях не соответствуют стандартным моделям. Обнаружение аномалий на множестве разнородных данных в реальном времени под силу только методам обучаемых нейронных сетей. В связи с чем созданию и адаптации таких методов непосредственно для МНГО следует уделять особое внимание. Эти методы должны реализовываться в виде автономных интеллектуальных систем (АИС) с широким функционалом [6, 7]. В этот функционал должны входить: мониторинг технического состояния МНГО, мониторинг окружающей воздушной, надводной и подводной обстановки, возможность противодействия любым видам и средствам нанесения повреждений МНГО. Мониторинг должен проводиться в режиме реального времени и охватывать пространства угроз, рисков, контролируемых параметров и аномалий параметров (рис. 3). Автономность систем должна изменяться по требованию. Должен быть настраиваемый уровень абстракции и обучения нейронных сетей. Должна обеспечиваться высокая помехозащищенность и устойчивость к сбоям.

Рисунок 3 – Схема управления безопасностью с использованием АИС

Использование критериев рисков в автономных интеллектуальных системах безопасности обусловлено тем, что каждая отдельная система контроля и мониторинга «говорит» конкретно о своем процессе. Риски «говорят» о характере всего комплекса воздействий и состояния всех процессов. Отмеченные выше модели угроз и рисков должны задавать номенклатуру контролируемых параметров. На этой основе АИС должны проводить выявление аномалий и идентификацию складывающейся обстановки и состояний МНГО. Идентифицируемые состояния должны анализироваться в пространствах рисков. При превышении допустимых рисков АИС должны вырабатывать решения и действия по локализации или парированию возникших угроз. Здесь следует отметить, что в условиях ограниченности информации и динамики обстановки практически невозможно получить точные оценки риска. Поэтому необходимо рассматривать интервальные оценки риска на множестве условий и формировать алгоритмы принятия решений на таких оценках. Эти оценки рационально представлять в виде соответствующих матриц рисков.

Использование автономных интеллектуальных систем позволит действовать проактивно, принимать превентивные меры и меры реагирования на аварийные ситуации. При этом нужно найти решения для устранения существующих пробелов в создании интерактивных интеллектуальных систем, таких как:

интеграция контролируемых параметров в методы обучаемых нейронных сетей;

объединение данных разных источников и разной физической природы;

отсеивание контролируемых, но «мусорных», с точки зрения анализа рисков, данных;

выявление, идентификация и классификация аномалий на малых объемах выборок;

интеграция обучаемых нейронных сетей в методы анализа риска.

С учетом указанного выше, представляется целесообразной разработка автономных интеллектуальных систем четырех уровней:

Уровень 1 – система способна предупреждать оператора о возникших опасностях и о приближении объекта к пределам проектных возможностей;

Уровень 2 – система способна принимать самостоятельные решения в рамках заданных алгоритмов на основе данных от всех каналов и устройств, способна непрерывно оценивать риски и формировать корректирующие мероприятия;

Уровень 3 – система способна непрерывно принимать сложные решения, оценивать исторические данные, сравнивать их с текущими наблюдениями, оценивать риски и предлагать варианты их снижения;

Уровень 4 – система способна на основе анализа данных проводить высокоуровневое планирование своих действий, разрабатывать и реализовывать оптимальные стратегии управления рисками.

Создание таких систем позволит обеспечить современную эшелонированную обеспеченность безопасности и защищенности МНГО от природных, техногенных и антропогенных угроз.

Особое внимание следует уделить защищенности от новой актуальной категории угроз в виде антропогенных умышленных действий – террористических и военных атак на МНГО. Исторически террористические акты совершали люди – оперативник-диверсант, группа диверсантов, диверсанты-подводники. Во время военных действий удары наносили морские корабли и подводные лодки. Современными ударными средствами являются беспилотные летательные аппараты (БПЛА), безэкипажные катера (БЭК) и автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА). Привлекательность МНГО для террористических атак определяется следующими факторами:

важностью объектов для экономики страны;

политической значимостью;

высоким масштабом ущербов;

высокой уязвимостью;

низкой защищенностью;

Существующая зона безопасности МНГО в пределах 500 м определена сухопутными требованиями и не учитывает морских угроз. При современных средствах подводного, надводного и воздушного поражения эта зона может преодолеваться в течение 40-60 сек (атака АНПА), 20 сек (атака БЭК) и 10 сек (атака БПЛА).

Следует отметить, что каждая террористическая атака является уникальной, тщательно спланированной и организованной операцией, в силу чего их статистический анализ практически невозможен. В настоящее время вероятность обнаружения террористической атаки не превышает 10-2. В качестве примера можно привести атаки на объекты нефтегазового комплекса России с использованием БПЛА, средняя интенсивность которых в условиях СВО составляет 5 событий в месяц. Опасность атак БПЛА, БЭК и АНПА на МНГО заключается в том, что каждый отдельный эпизод может не иметь тяжелых последствий. Однако кратковременный поток таких ударов может на длительное время вывести объект из строя, при ущербах, сопоставимых со стоимостью строительства новых объектов.

В заключении следует отметить, что МНГО работают в сложных условиях и сталкиваются со сложными угрозами и рисками, которые могут привести к катастрофическим последствиям при отсутствии надлежащего управления. Традиционные системы безопасности, несмотря на свою эффективность, часто полагаются на меры реагирования, а не на упреждающие стратегии снижения рисков. Эти системы должны дополняться автономными интеллектуальными системами контроля, мониторинга и принятия решений, охватывающими воздушную, надводную и подводную компоненты сферы безопасности. АИС должны фокусироваться на мониторинге ключевых эксплуатационных параметров в режиме реального времени, аналитике данных и алгоритмах машинного обучения для прогнозирования потенциальных опасностей до того, как они перерастут в критические ситуации. На основе синтеза технологий цифровых двойников и систем обработки данных в реальном времени АИС должны прогнозировать отказы оборудования, выявлять отклонения в рабочих условиях, проводить предиктивное прогнозирование, оптимизировать стратегии реагирования на угрозы и риски, тем самым минимизируя время простоя МНГО и предотвращая дорогостоящие аварии.

Литература:

Лепихин А.М., Махутов Н.А., Лещенко В.В., Шмаль Г.И. Проблемы безопасности морских подводных трубопроводов // Морская наука и техника, 2022, №5, С.32 – 37.

Шмаль Г.И. Первоочередные безотлагательные задачи создания норм проектирования и эксплуатации морских подводных трубопроводов России // Морская наука и техника, 2024, №12, С.16 – 20.

Махутов Н.А. Обеспечение безопасности морских нефтегазодобывающих платформ и морских нефтегазопроводов // Морская наука и техника, 2024, №12, С.21 – 27.

Богатырева Е.В. Требования по безопасному проектированию морских платформ для арктических условий // Нефтегазовое дело, 2024, http://www.ogbus.ru.

Пузько А.В., Кривцов Э.Р., Бурматов А.С., Куропаткин Г.Ю. Технологические вызовы и новые подходы в управлении безопасностью производственных объектов, в состав которых входят подводные добычные комплексы // Газовая промышленность, 2024, №1(863), с. 10-13.

Ucar A., Karakose M., Kırımça N. Artificial Intelligence for Predictive Maintenance Applications: Key Components, Trustworthiness, and Future Trends // Appl. Sci. 2024, 14, 898.

Aderamo A.T., Olisakwe H.C., Adebayo Y. A., Esiri A.E. AI-enabled predictive safeguards for offshore oil facilities: Enhancing safety and operational efficiency // Comprehensive Research and Reviews in Engineering and Technology, 2024, 02(01), 023–043.